Cruz Alta, 25 de outubro de 2040

Numa cidade brasileira, agentes da autoridade deram caça a alunos que “matavam aula”. Capturaram-nos nos parques e nas ruas, ao estilo do bedel de velhos tempos. De um lado, professores esforçados e sofridos, dando aula numa escola sem sentido; de outro, matadores de aula, que não as queriam receber. Pelo meio, a caça aos matadores e a instalação de catracas.

Que feliz neologismo era o “descatracalizar”! Escutei-o na boca de um grupo de jovens conscientes do absurdo de muralhar as escolas. Escutei-o no mesmo dia em que outro jovem exclamava, durante a visita a uma escola sem catraca:

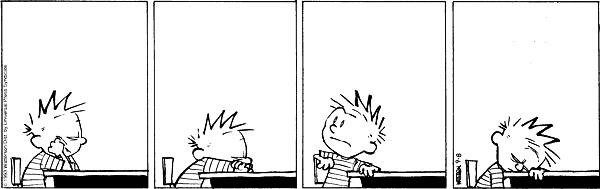

“O portão fica aberto? E não tem grade? Assim, todo o mundo pode fugir!”

Como diria John Kennedy, o conformismo é o carcereiro da liberdade e o inimigo do crescimento. Libélulas morrem sob o efeito do stress do medo do peixe. Só de sentir a sua presença, elas morrem.

As escolas não são edifícios, muros, regulamentos. Escolas são as pessoas, que alimentam unidades sociais vivas, e estruturas organizacionais, que refletem um determinado regime de vida em comum, uma cultura. E como se caracterizava a cultura das escolas de há vinte anos?

Visitei muitas escolas. Iniciava a visita, quando a confusão do recreio cessava por obra de um toque de sineta e quando outros gritos se faziam ouvir, vindos das salas de aula.

Entrava no banheiro dos alunos. Por vezes, o vaso estava quebrado e não tinha descarga. Frequentemente, não havia papel higiénico, ou estava nas mãos de uma faxineira, que o distribuía em conformidade com a estimativa da necessidade do aluno que quisesse evacuar. Sabão para lavar as mãos era um bem escasso. E raramente encontrava um espelho.

Passava à visita seguinte: a biblioteca. Em tempo de aula, três hipóteses eram viáveis. Ou estava fechada, protegida por grades, com cadeado. Ou estava vazia, com uma bibliotecária, sentada num canto, a dormitar, ou a fazer malha. Se havia alunos na biblioteca, eles estavam “de castigo”, à espera de “audiência” com o diretor. Em suma: uma biblioteca era um depósito de livros, que nunca seriam lidos, ou uma antecâmara de tortura.

A terceira estação da minha via sacra era a sala dos professores. Aguardava que regressem de dar aula. Escutava as reclamações, as queixas, as explosões de cólera:

“Essa merdinha nunca mais entra numa aula minha! Vai ser um lixo da sociedade!”

Concluía a visita convicto de que a escola se mantinha cativa de múltiplas violências. Confirmei essa realidade, quando descobri a existência de catracas mentais. Quando, no decurso de uma reunião, eu desocultava sutis formas de violência, o inusitado aconteceu: irritado e sem argumentos para contrapor à denúncia, o diretor da escola interceptava e fazia desaparecer papéis com perguntas, que os professores me dirigiam.

Para evitar fugas, ou impedir intrusões, muitas escolas completavam a catracalização com a instalação de detector de metais, câmeras de vigilância e sofisticados aparelhos de leitura das impressões digitais.

Ainda havia quem acreditasse que a conversão dos matadores de aula poderia ser alcançada vigiando, punindo, tentando transmitir informação moral. Que se desenganassem: os valores eram construídos em práticas efetivas. Se o “matador” se sentisse respeitado, se o vivido entre muros fizesse sentido, veria significado em permanecer na escola. Se o não fosse, que motivos teria para não “matar aula”?

Restava uma dúvida: a catraca prendia o matador de aula dentro, ou fora da escola? A catraca servia para evitar entradas, ou para proibir saídas? Em suma: para que servia uma catraca?

Por: José Pacheco

398total visits,2visits today

398total visits,2visits today