Santa Terezinha, 23 de fevereiro de 2041

Nos idos de vinte, talvez devido à minha origem nas chamadas “ciências exatas”, dava por mim a usar metáforas da Física. Por exemplo, o conceito de inércia. Perante os trágicos efeitos que produziam, por que razão os professores não mudavam? Se era certo e sabido que, dando aula, o professor não lograva ensinar todos, se negava o direito à educação à maioria, por que continuava dando aula?

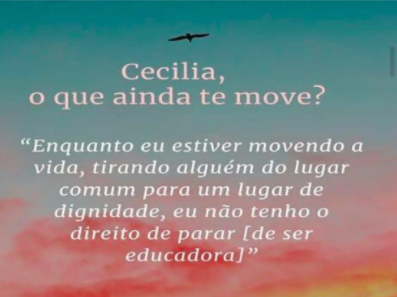

Outro conceito era o da resiliência. Por que razão alguns mudavam, apesar dos imensos obstáculos com que deparavam? Que estranha energia os animava? Se a maioria cultivava a “resistência à mudança” – conceito caro às ciências da educação – como e por que acontecia a mudança em alguns?

Em 1905, o físico Einstein criou a fórmula e=mc². Ensaiei a sua adaptação, dado que a Pedagogia adotava conceitos da Física. No meu entendimento, assim ficou: a energia (e) de alguns é resultante de uma mudança (m) operada por contágio (c) num determinado contexto (c), numa comunidade,.

A mudança acontecia decorrente do exemplo dado por educadores, com referência a uma práxis coerente com os valores dos seus projetos. Acontecia sempre que esse contágio se associava ao contexto no qual uma boa educação poderia e deveria acontecer. O lugar de aprender era todo o lugar transformado em espaço de aprender, tanto o universo físico como o virtual. Era a vizinhança fraterna, a comunidade.

Einstein afirmava que insistir no errado era sintoma de loucura. Nos idos de vinte, seguindo-lhe o exemplo e porque já estava idoso e desejava vir a ser um velho insuportável, eu transformava o dito de Einstein em perguntas consideradas incômodas.

“O que se aprende dentro de um edifício escolar, que não possa ser aprendido fora dos seus muros?”

“Quando se aprende? Nas quatro horas diárias de uma escola-motel? Duzentos dias por ano, ou 365 dias? Que sentido faz uma “idade de corte”?”

A todo o momento aprendíamos, desde que a aprendizagem fosse significativa, integradora, diversificada, ativa e socializadora. O tempo de aprender era o tempo de viver, eram as vinte e quatro horas de cada dia, nos trezentos e sessenta e cinco dias (ou 366) de cada ano.

Urgia rever os conceitos de espaço e tempo de aprendizagem, para que os “paidagogos” não mais conduzissem as crianças da comunidade para a escola, mas as libertassem da reclusão num gueto escolar e as devolvessem à vida vivida. O prédio da escola poderia constituir-se num um nodo de uma rede de aprendizagem colaborativa, talvez numa ágora da comunidade.

Enquanto se falava de desenvolvimento sustentável, de saberes, de competências, para fazer face a um mundo incerto e em mudança acelerada, os profissionais da educação reproduziam práticas fósseis. Assistíamos à perpetuação de uma gestão centralizada do sistema, impedindo que as escolas assumissem a dignidade da autonomia e se constituíssem em elementos orgânicos de comunidades de aprendizagem.

Num tempo em que se proclamava o reconhecimento das diferenças, as escolas mantinham-se cativas de um fordismo tardio, ainda que se enfeitasse a sala de aula com novas tecnologias.

Mas havia motivo para ser esperançoso. De uma escola agonizante, via surgir educadores, que aprendiam com outros educadores, mediatizados pelo mundo, sabendo que não se tratava de “levar a comunidade para a escola”, ou de fazer “visitas de estudo à comunidade”, pois ninguém visitava… a sua casa.

O negacionismo retrocedeu. Núcleos familiares se organizaram em círculos de vizinhança. Nas escolas, surgiram turmas-piloto, inaugurando um novo tempo: o tempo da educação.

Por: José Pacheco

264total visits,2visits today

264total visits,2visits today