Janaúba, 25 de setembro de 2040

Ouvi dizer que a história talvez sempre tenha sido uma luta entre o bem e o mal. E que, felizmente para a humanidade, o bem sempre acabou por vencer. Ou, como diria um filósofo do século XIX, esbatendo essa dicotomia, as vicissitudes da história foram sempre além da tensão entre bem e mal. Hoje, falar-vos-ei de quem, já no século XVI, tentava fazer o bem numa “terceira via”.

Enquanto ensaiava registros de história pré-colombiana e descrevia o início de outra história – a da colonização e exploração dos povos autóctones – o Manuel atenuava excessos dos primeiros colonos. Eram duras as suas críticas dos costumes, quando se apercebia de que até religiosos incorriam nos mesmos erros dos leigos colonizadores: omnes commixti sunt inter gentes et didicerunt opera eorum.

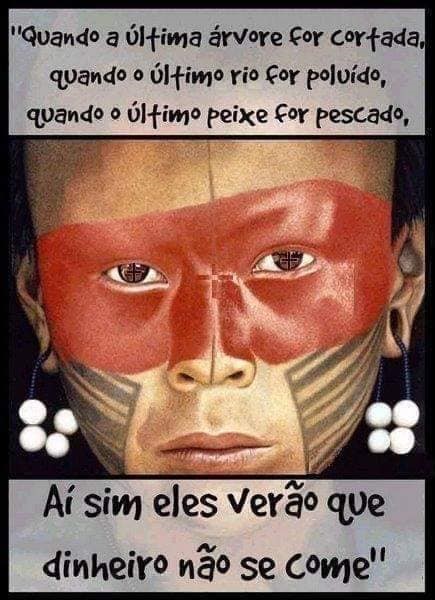

Manuel afirmava que possuir escravos era “contra a razão”. Apelava ao rei que mandasse comissários, para libertar os escravos, porque a Inquisição não o fez e semeou a morte em nome de Deus. Quanto ao rei, quando veio, não agiu contra a vil prática. Os gentios, que os jesuítas protegeram, acabaram dizimados pelas armas do homem branco e pelas maleitas que por toda a parte espalhou: entre a sífilis e a varíola, muitas comunidades foram exterminadas.

Nos anos vinte deste século, nem seria preciso introduzir a gripe dentro da tribo dos Goitacazes, para que a sua cultura fosse extinta. Bastaria levar para as comunidades indígenas a energia elétrica e a televisão. O missionário, o pastor fundamentalista e a escola fariam o resto. Bastaria que se reduzisse a Amazônia a cinzas.

Séculos após o desaparecimento desse Manuel, o Brasil permanecia incapaz de conter uma tragédia educacional traduzida em milhões de analfabetos e corrupção intelectual e moral. O modelo educacional, que continuava sendo criminosamente imposto às escolas procriara uma profunda crise, que se refletia no modo desastroso de gerir a pandemia.

A velha educação pontificava travestida de “nova” no discurso de ministros, secretários, áulicos e economistas, crentes de que as escolas poderiam ser geridas como se geria um gabinete de contabilidade ou uma padaria. Em eventos online – e presenciais, pós-pandemia – se vendia pedagógicas besteiras com o rótulo de “inovação”. A ignorância prosperava onde ocultos interesses denegriam a memória de Freire, onde se apelava ao regresso a um passado de onde a educação brasileira nunca havia saído.

Em 2020, o exemplo das Missões, que os jesuítas edificaram, renascia sob a forma do que poderemos chamar “comunidades”. As novas “reduções” do sul, que a ambição dos homens destruiu, dispunham de autonomia econômica e cultural e funcionavam num regime comunitário. Ia por aí a intenção de educadores, que adequavam ao século XXI propostas de antanho. O Fernando poetava dizendo que o sonho consistia em ver formas invisíveis e, com sensíveis movimentos da esperança e da vontade, buscar utopias realizáveis – esse tempo feito de ignomínia estava achegar ao fim.

Caminhos novos permitiam que a aprendizagem caminhasse junta com o desenvolvimento do pensar, da formação do caráter e do exercício de uma cidadania plena. O Brasil já dispunha de práticas que provavam a possibilidade de uma escola que a todos acolhesse e a todos desse condições de realização pessoal e social, base da construção de uma sociedade solidária, justa. Num país onde o tempo da educação havia chegado, tínhamos tudo aquilo de que precisávamos: gente, projetos, esperança.

Por: José Pacheco

399total visits,4visits today

399total visits,4visits today