Vizela, 23 de abril de 2043

Prometi dar-vos a conhecer gente da educação que a gente da educação desconhece, e aqui vos apresento Alessandro Cerchiari, um operário da Paz, que a gente da sua época não compreendeu e que, durante mais de cem anos, foi ignorado.

Mais de um século não foi tempo suficiente para dar corpo aos seus ideais, que eram os de Zola, de Louise Michel e Francisco Ferrer, o seu mestre catalão vilmente executado no morro de Montjuic. Os seus desígnios talvez fossem frustrados por sutis modos de impedir que a humanização da escola acontecesse.

A Escola Libertária Germinal, que Alessandro fundou em 1902, na cidade de São Paulo, pouco mais tempo durou do que a de Tolstoi, que o czar das Rússias mandou fechar. O sonho de uma “escola elementar racionalista, para ambos os sexos” foi encerrada em 1904.

Apesar de ver malogrado o seu intento, Alessandro foi percursor dos percussores da Escola Nova. Mas, nos idos de vinte, apenas emprestava o seu nome a uma rua de São Paulo, cujos moradores nem sequer dele tinham ouvido falar.

Depois de eu ter feito um breve inquérito de rua, apenas um transeunte ensaiou resposta:

“Alessandro? Isso é nome de jogador de futebol, não é?”

No início deste século, os teóricos continuavam a produzir teses sobre a relação escola-família, mas as famílias continuavam marginais à vida da escola. Na Escola Germinal, de 1902, os pais participavam na arrecadação de fundos e, de algum modo, na gestão do projeto.

No novembro de1904, Alessandro lançou um derradeiro apelo nas páginas do jornal O Amigo do Povo:

“A praticabilidade e a rapidez dos métodos aplicados nesta escola souberam despertar tantos interesses e tantas simpatias que, hoje, um bom núcleo sempre crescente de homens de boa vontade assegura-lhe o material escolar para distribuir, gratuitamente, todo ano, aos alunos.

Pensai no futuro de vossos filhos!”

A população do Bom Retiro não se preocupava com a educação dos seus filhos.

Existia um pacto de silêncio em torno de iniciativas como a do Círculo Educativo Libertário Germinal de São Paulo, da Universidade Popular de Ensino Livre de São Paulo, da Escola Moderna de São Paulo, da Escola Moderna de Bauru, todas da primeira década do século XX.

Quem ouviu falar da Escola Germinal do Ceará, da Escola Social de Campinas, da Escola Operária da Vila Isabel e da Escola Moderna de Petrópolis? Ainda hoje, as faculdades de educação não informam aos futuros professores de Porto Alegre que, em 1906, havia por lá uma escola com o nome de Elisée Reclus. Mas, nos idos de vinte, algumas escolas ostentavam designações com referência a coronéis, genocidas, ditadores e torcionários.

Uma professora deteve-se em frente à sua nova escola. O que a impedia de entrar? A blindagem do portão? A catraca? O carrancudo guarda?

Não. Aquilo que a fez parar foi a leitura da placa do frontispício do prédio, o nome da escola. Era o nome de quem havia torturado e ajudado a matar o seu pai, durante a ditadura.

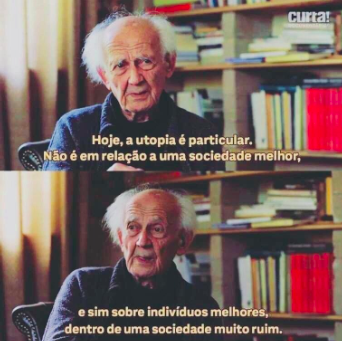

Ainda se vivia num país onde escolas celebravam a morte da memória, onde pesava a herança neocolonialista e outros males sociais perpetuados pela velha escola, reprodutora de desigualdades.

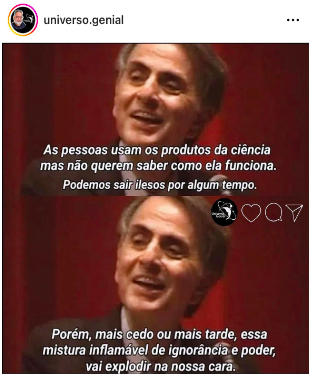

Tal como o país, a escola estava imersa numa profunda crise ética e moral, ao serviço da reprodução de uma sociedade doente. Sei que será difícil acreditar, mas crede que eu li num muro de uma cidade brasileira este dístico:

“Colégio D. – a seleção natural.”

Não restavam dúvidas que, mais de cem anos decorridos sobre a tentativa frustrada de Alessandro de humanizar a escola, nos mantínhamos na proto-história da escola e carentes de humanização.

Por: José Pacheco