Algures, 5 de fevereiro de 2041

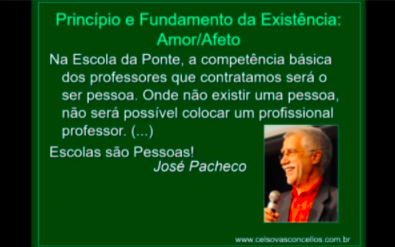

A pandemia de 2020 e 2021 foi metáfora de “um novo normal”. Enquanto os prédios das escolas permaneceram fechados, as escolas enviaram aos alunos inúteis “atividades” e as secretarias de educação desperdiçaram milhões em inúteis aulas online. Paralelamente, muitos professores e muitas famílias tomaram consciência de que escolas são pessoas e não prédios, e se organizaram em “círculos de vizinhança” e “turmas-piloto” de comunidade de aprendizagem.

A Internet dava notícia de que uma professora produzira materiais de estudo e os tinha levado para os alunos de um bairro distante, a uns vinte quilômetros da sua residência. Uma iniciativa louvável, reconheci. Mas, se a dedicada professora assumira que “os alunos eram todos diferentes”, por que produzira materiais iguais para todos? Cadê o respeito pela “diversidade”, pelo “ritmo de aprendizagem”?

Soube que a abnegada professora morava a meio caminho entre o bairro e o prédio da escola. Então, se os alunos podiam ser “instruídos” sem sair do seu bairro, por que razão viajavam dezenas de quilômetros diários, para entrar num prédio da escola? O Mestre Anísio dizia não ser necessário transporte escolar. E o que iriam aprender dentro do prédio, que não pudessem aprender sem sair do seu bairro? Nada!

Mas tem mais… Perto da casa da devotada professora moravam cerca de trinta alunos da sua escola. Cabia perguntar: se eles moravam junto à casa da professora, se o acolhimento e o acompanhamento estavam assegurados por ela, por que teriam de ser transportados para o prédio da escola?

O vulgar cidadão perguntava: “Mas, mas onde estudariam?”

E eu respondia: Na Internet, na praça, na biblioteca pública, no centro cultural, na Natureza, na igreja, nas pessoas e até no prédio da escola, desde que agissem como sujeitos de aprendizagem, autônomos, responsáveis, solidários e um tutor com eles construísse projetos e planejamentos. Desde que soubessem pesquisar, selecionar informação pertinente, analisar criticamente a informação, comparar diferentes fontes de informação, avaliar e sintetizar informação, produzir conhecimento.

Sabendo comunicar, partilhar, aplicar conhecimento, sob a forma de “evidência de aprendizagem” (avaliação), o aprendiz transformava o saber construído em ação (competência).

Nenhum desses processos complexos de pensamento se aprendia no adestramento cognitivo dos processos de ensinagem. O instrucionismo produzia, exatamente, o contrário: uma irresponsável dependência intelectual e moral, heteronímia, competitividade negativa.

A escola da aula desenvolvia aquilo a que chamavam “currículo oculto”, ensinava corrupção. Não surpreendia, por exemplo, que o Ministério Público pedisse a prisão de prefeito e secretária de saúde de Manaus, por ‘fura-fila’ da vacina. O oportunismo egoísta era apenas a ponta de um “iceberg” da desmoralização que alastrava na sociedade doente dos idos de vinte.

João dos Santos escreveu um livro a que deu o título “Se não sabe por que é que pergunta?” Ele sabia que só fazia perguntas pertinentes quem tinha uma hipótese de resposta. É evidente que eu sabia respostas às perguntas formuladas e as fiz publicar. Esperava que “alguém” das secretarias e escolas respondesse. Ninguém, respondeu. Talvez ninguém soubesse responder.

À margem do absurdo, surgiam saudáveis alternativas, como a dos protótipos de comunidade de aprendizagem. Na prática de um conetivismo humanizador, se produzia conhecimento, presencialmente e à distância. O instrucionismo não tardaria a desaparecer.

Por: José Pacheco

. Te desejamos tudo de bom e que Deus te abençoe sempre. Não esqueça das nossas crianças. Um abraço com todo nosso carinho e admiração”.

. Te desejamos tudo de bom e que Deus te abençoe sempre. Não esqueça das nossas crianças. Um abraço com todo nosso carinho e admiração”.