Divinópolis, 6 de novembro de 2040

Dizia-me a Maria, numa cartinha dos idos de oitenta:

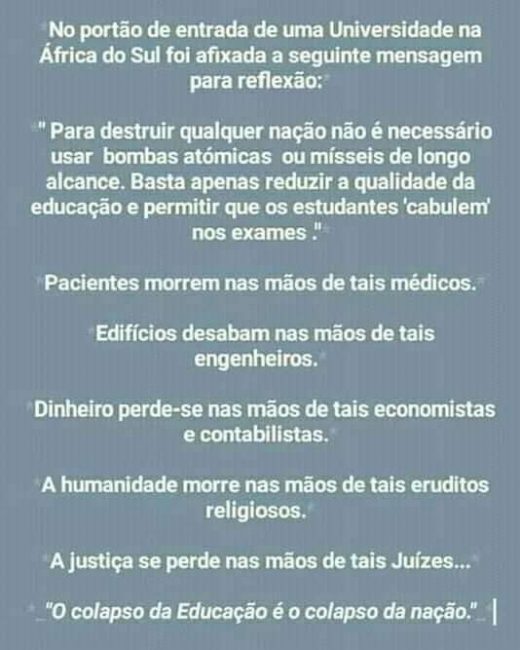

“Os tempos são outros, a ideia de que a escola deve ser apenas brincadeira já provocou ignorantes a mais”.

“Pois é, Maria!! – respondi – “Os tempos são outros, mas as práticas são as mesmas e de recuados tempos. Eu sei, porque também fui professor “transmissor”. Foi isso que me ensinaram, desde a carteira da escola primária até à universidade É isso o que, ainda hoje, se ensina.”

Durante algum tempo da minha vida de professor, dei aula, acreditei (santa ingenuidade!) ser possível transmitir conhecimento. Até que descobri algo que qualquer professor sem síndrome de pensamento único poderia descobrir: que havia outros modos de ser professor.

Quarenta anos depois da cartinha da Maria, aquilo que a maioria dos professores tentava fazer não era transmitir conhecimento, mas informação. Mas nem essa conseguiam transmitir, devido a múltiplos “ruídos”, que interferiam na comunicação. Essa prática fora hegemônica, durante séculos. Raras foram as excepções. E a instrucionista “transmissão” “provocou ignorantes a mais”, como bem referiu a Maria.

Mas, naquele tempo, eu confiaria mais no trabalho de um professor “tradicional” do que num aventureiro pseudo-inovador, que considerasse que “a escola deveria ser apenas brincadeira”. Embora ambos estivessem errados, porque o primeiro insistia num modelo fóssil e o segundo praticava uma pedagogia fóssil.

Muitos daqueles que defendiam o “ensino transmissivo” abominavam aquilo que designavam por “novas pedagogias”. Presumo que usassem tal adjetivo por ignorância, pois as “novas pedagogias” que eles criticavam eram velhas. Piaget publicara teoria em meados do século XX e as matrizes construtivistas tinham sido elaboradas há mais de um século! Cadê a “novidade”?

Queridos netos, aceitaríeis ser tratados por um médico que se orientasse por ciência produzida séculos atrás? Ninguém, em seu perfeito juízo, o faria. Mas havia quem entregasse os seus filhos ao cuidado de quem nem sequer um Piaget assimilara, para responsavelmente elaborar teoria pessoal e a utilizar numa práxis coerente.

Muitos daqueles que influenciaram sucessivos elencos ministeriais conduziram a política educativa ao desastre, evocando as ciências fósseis da educação. Com elas enfeitaram preâmbulos de decretos. Fazendo teorização de teorias mal digeridas e jamais praticadas, alguns “especialistas” contribuíram para lançar um estigma sobre a psicologia da educação, quando, em nome dela, apoiaram e legitimaram políticas desastrosas. E muitos professores sentiram os efeitos de “reformas” assentes em “construtivismos” mal assimilados.

Dizia a Maria na sua cartinha: “Os tempos são outros”.

Sê-lo-iam? Não consegui disfarçar a minha perplexidade, quando, em 2020, escutei este diálogo, numa sala de professores:

“Não me sinto preparada. Tenho medo!”.

“Medo de quê, colega? Só tem que passar o conteúdo. Vai ver que é fácil! É só escrever na lousa e eles copiam”.

Há muitos anos, a Pedagogia foi proscrita, afastada das universidades. Em Portugal, os cursos de Pedagogia foram extintos. Quando já se deveria falar de Antropogogia, a Pedagogia parecia ser palavra maldita. O resultado estava à vista: o debate sobre Educação era paupérrimo, expunha-se ao alvitre de qualquer um e à opinião de todos, transformara-se numa terra de ninguém. E, nas faculdades de pedagogia – seriam mais de… paleontologia – professáurios diziam aos futuros professores que o centro era o aluno, enquanto davam aula centrada… no professor.

Por: José Pacheco