Betim, 29 de outubro de 2040

Nos idos de vinte, uma amiga, convidada para integrar o júri de uma banca de doutorado, comentava a leitura de uma tese:

“O objeto de estudo é “engajamento docente nas metodologias ativas”.Agora, que passei a ver tudo com um olhaer crítico, até sinto vergonha. Sou professora universitária e vejo que os meus colegas da universidade superficializam o conceito e a prática das “metodologias ativas”.

Pensam que chegar com um plano pronto, com atividades em que o aluno só vai repetir orientações e instruções, é fazer o aluno ser ativo. E dizem que adotaram o ensino híbrido”.

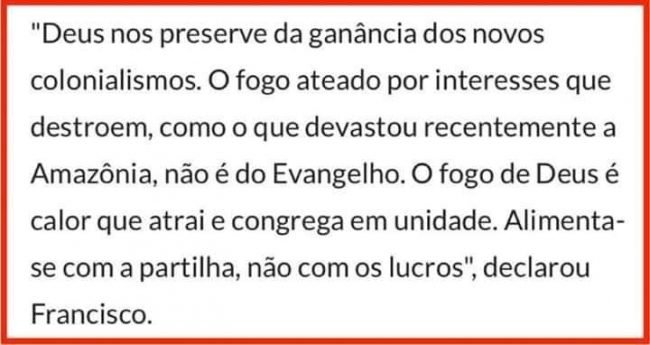

Uma notícia de jornal desse tempo tinha por título: “A cilada do ensino híbrido foi montada no meio da crise sanitária da Covid-19”. Tratava-se, efetivamente, de mais uma cilada, de uma fuga para a frente de professaurios e mercadores, uma armadilha em que caíram educadores ingênuos e que uma administração escolar conservadora usou para manter o status quo. Para vos “explicar” o processo, ouso fazer um breve bosquejo histórico, esperando não abusar da vossa paciência.

A perplexidade da minha amiga universitária se justificava. Ao longo de um século, três rupturas paradigmáticas se sucederam, em vertiginoso ritmo, sem que a universidade disso se desse conta. Em meados do século XX, após décadas de adaptação de teorias existentes a realidades que se transformaram, Thomas Kuhn, falava-nos de um paradigma emergente. No início do século XXI, aceleradas mudanças sociais, a pesquisa no campo das neurociências, a reificação da inteligência artificial, a sutil convergência entre a teoria da complexidade e a produção científica radicada no paradigma da comunicação, exigiam o reconhecimento da necessidade de operar profundas e urgentes rupturas paradigmáticas, no campo da educação.

Perdendo o monopólio do saber, apenas mantendo o da creditação, a universidade desenvolvia práticas de natureza meritocrática, burocrática, excludente. Com referência ao paradigma da comunicação, a produção científica dizia-nos que se anunciava a aprendizagem centrada na relação. Mas, alheadas da dimensão científica, as faculdades de pedagogia estiolavam na arte da aula, recriavam rituais de difícil erradicação, abriam caminho para a adoção de paliativos do modelo instrucionista. Um desses paliativos dava pelo nome de “ensino híbrido”, ou “educação híbrida”.

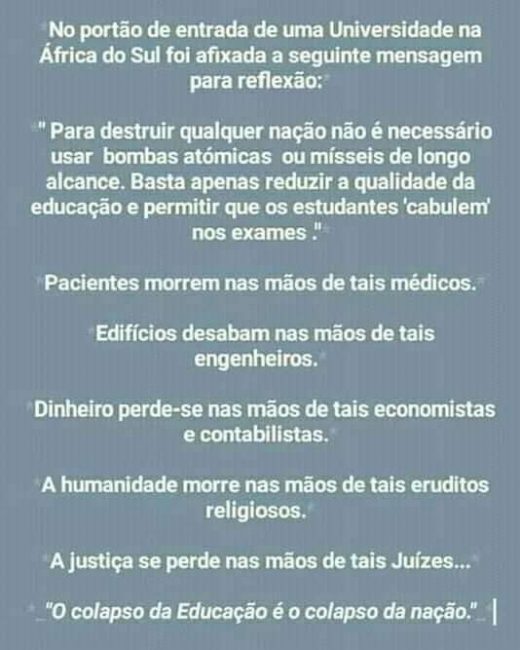

O sistema de ensino era pródigo em fraudes. O “híbrido” chegava para conservar o instrucionismo disfarçado de “inovação”, para que empresas “híbridas” lucrassem e os áulicos enriquecessem. Se os “híbridos” atingissem os seus intentos, mais uma vez, a escola da aula se enfeitaria de paliativos. E o genocídio educacional se prolongaria, sem fim à vista.

A minha amiga se dava conta de que a universidade já havia importado a famigerada “aula invertida” e vivia na ilusão da ensinagem. Sucediam-se as teses sobre o paradigma da comunicação. Paradoxalmente, os seus autores continuavam reproduzindo práticas fósseis, incompatíveis com o paradigma que, teoricamente, tinham adotado. Recomendavam a leitura das suas teses, incitavam os futuros professores a desenvolver a “autonomia do aluno”, o “protagonismo juvenil”, a fazer “ensino híbrido”, que diziam ser uma “inovação”. Mas, não passavam de inovadores não-praticantes

A universidade era a matriz e o exemplo. Não se surpreendesse, pois, a minha amiga com o fato de a quase totalidade das escolas radicar as suas práticas no paradigma da instrução, no que poderíamos, então, designar por proto-história da educação.

Por: José Pacheco