Itaipulândia, 29 de março de 2043

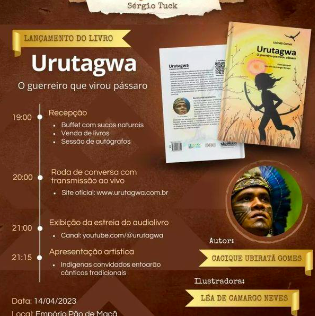

Continuemos na (boa) companhia do amigo Tuck.

“Martin-Pescador é o nome desse pássaro e, quando o descobrimos, nos lembramos de que esse nome era familiar. Era o nome de uma lojinha de pesca em Chile, Chico, em que compramos uma passagem de van para ir desta cidade até Rio Tranquilo.

Bom… isso ficou marcado para a gente, pois foi uma viagem bonita, mas com uma estória engraçada. No meio da rota, por estradas de terra em penhascos, estávamos a subir uma grande elevação, quando eu e Carina, que estávamos no fundo da van, vimos a porta de trás se abrindo e algumas malas rolando ladeira abaixo, enquanto esticávamos o braço segurando as coisas, com outros nos segurando, como naquelas engraçadas cenas de um filme.

A gritaria misturada com risos, as malas rolando, o motorista desapercebido… Nossas mochilas não caíram, mas aquelas malas duras, cheias e pesadas sofreram com o impacto. Ao ver essa e outras cenas corriqueiras para quem anda de mochila por aí, sempre vem aquela pergunta: “afinal, porque carregar tanta coisa?”

Isso é sempre uma reflexão presente em qualquer mochileiro. Por que mochila no lugar de mala? Bom… a mochila é versátil em diversas questões e, além disso, carrega consigo (ahá!) uma mentalidade de levar só o essencial, diferente das malas enormes, com carcaça dura e lugares para cadeados.

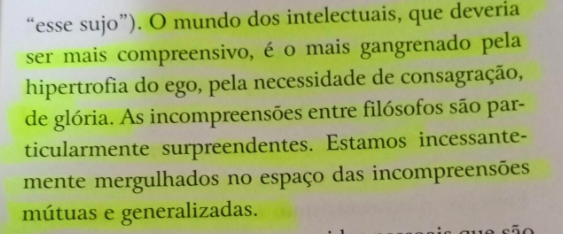

Essa mesma analogia existe na educação, onde há professores mochilinha e bolsa-de-couro, claro que uma brincadeira (cheia de generalizações), mas que tem lá sua verdade: a diferença entre um perfil dinâmico e ligado ao essencial e um perfil preocupado com o que outros pensarão, repletos de acessórios de maquiagem existencial e uma certa ligação forte com o apego.”

De estória em estória, o meu amigo presenteava-me com pérolas de sábia compreensão da Natureza.

“Isso me lembrou uma história infantil em que um canguru conversava com um pássaro, um peixe, um burro e um cachorro.

O peixe dizia que não podia levar nada consigo pois como não tinha membros, de nada adiantaria. O burro dizia que não carregava nada para ele para ter espaço de carregar as tralhas de alguém.

O cachorro dizia que não podia levar nada consigo, pois o seu dono levava tudo para ele.

O pássaro, por fim, dizia que não podia carregar nada consigo a não ser a comida, afinal precisava estar sempre leve para voar.

O canguru, que não carregava carga, não tinha donos e nem voava, ouvia aquilo, até que foi indagado pelos outros, ‘e você, o que carrega aí na frente?’:

“Carrego quem virá para estar comigo.”

Os outros pensaram nos ovos e na barriga: “Nós também fazemos isso, mas porque você carrega ele do seu lado de fora?”

“Para que ele veja que, mesmo separados desde o começo, seremos essenciais uns aos outros.”

Venho transcrevendo mensagens recebidas do meu amigo Tuck, vai para mais de vinte anos, que me faziam refletir: Por que carregar tanta coisa?

Eu prescindira de propriedade, mas era um milionário de amigos, de seres humanos extraordinários, que me serviam de guias e me ajudaram a suportar a dureza dos dias de tempos sombrios em que, a par as estórias de pássaros, deparava com notícias como esta:

“Nesta segunda-feira, uma mulher abriu fogo, numa escola em Nashville. Há registo de vítimas mortais, todas elas crianças.”

A polícia acabou por matar a atiradora. Era uma jovem mulher, ex-aluna dessa escola, uma escola cristã e de iniciativa privada.

Um manifesto encontrado na casa dela indicava que outros locais seriam possíveis alvos, disse a polícia.

Há vinte anos, as escolas ainda produziam desumanos bonsais e escassos “mochileiros”.

Por: José Pacheco