Aterro do Flamengo, 29 de novembro de 2043

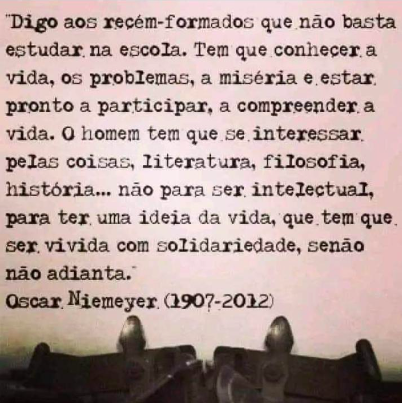

Felizmente, já lá vai o tempo da incoerência comentado por Niemeyer. Um tempo em que muitos amigos e muitas amigas aplicavam a freriana “receita” – usavam de amor e de coragem. Outros havia que nem por isso… E eu chegava a duvidar da amorosidade de muitos dos educadores que dela se reclamavam. Quanto à coragem, estávamos falados. Enquanto os primeiros sofriam as agruras do chão de escola e pagavam com isolamento a ousadia de cumprir Freire, freirianos não-praticantes exibiam nos palcos de congressos uma amorosidade delicodoce e sepultavam a coragem em inúteis teses, que apodreciam nos arquivos das universidades.

O meu amigo Paulo era exemplo de amorosa e corajosa desocultação da incoerência de órgãos de administração e de gestão e era, por isso, votado ao ostracismo:

“A escola na qual fui estudante, a quem dei parte dos anos mais provectos da minha vida, para quem trabalhei, de forma graciosa, durante 10 anos e para quem, também, elaborei guiões, a troco de nada, decidiu, através de quem lhe gere as redes sociais, bloquear-me.

E bloquear-me por que razão? Porque, várias vezes, dei conta da minha não concordância, de forma ordeira e educada, sobre algumas das suas ações (ou falta delas), e porque apontei essa incongruência gritante da vaidade de tiro-no-pé que é destacar o ranking (e os prémios de mérito). Não é esse (ou nunca poderá ser) o serviço de uma escola pública.

As memórias ninguém mas tira, e não vou passar a desgostar de um local que me moldou de uma certa forma (sem nunca me vergar). Mas não aceito, nem quero, ser um dado adquirido. E foi assim que a Escola me tratou, a partir de um determinado momento. Não esqueço que me deixaram, por duas vezes, em apresentações para as quais fui convidado, a pregar sozinho. Não quero ser essa pessoa, nem aceito refugos. Aquele velho adágio da “má Mãe, boa madrasta” assenta como uma luva.

Não levo a mal, e palavras vão com o vento que passa, mas a mim, garanto-vos, nunca mais me vêem as costas.

Tenho ótimas memórias e amizades que ainda duram, começadas algures dentro daqueles muros e paredes.

Não guardo rancor. Sejam todos felizes (mesmo que num 24 de abril qualquer).”

O 24 de abril a que o meu amigo Paulo se referia era a véspera do dia da dita “Revolução dos Cravos”, em que participei ativamente. Cinquenta anos decorridos, não me arrependia de ter pegado em armas e ajudado a acabar com uma ditadura de 48 anos, que me roubou muitos amigos e deixou o país em estado deplorável.

Lembro-me de, no mesmo dia – 25 de abril de 74 – numa reunião realizada ao cair da tarde, quando já se sentia que “ditadura nunca mais”, eu ter dito aos meus companheiros de armas que o povo não adormeceu fascista no dia anterior, nem acordou democrata nesse dia. Seria necessário investir numa Educação, que nos livrasse do regresso a tenebrosos tempos.

O que aconteceu no campo da Educação durante aqueles cinquenta anos? O amigo Nóvoa o disse, várias vezes, nomeadamente, numa conferência realizada em 2006:

“Quando eu nasci, há 51 anos, a escolaridade obrigatória terminava na terceira classe. Em 1964, esta obrigação tinha aumentado para seis anos. Depois, um longo interregno.

Quando o meu filho nasceu, há 21 anos, tudo continuava na mesma. Décadas de atraso (…). A Lei de Bases do Sistema Educativo, de 1986, colocou esta obrigação em nove anos. Releiam-se os debates da época. A ambição parecia excessiva para um país que sempre se contentara com uma “escola mínima”, com níveis baixíssimos de qualificação académica e profissional.”

Amanhã, completarei a citação do discurso do amigo Nóvoa.

Por: José Pacheco