Miranda do Corvo, 21 de outubro de 2041

Alguns anos antes da boa notícia publicada pela Globo paraibana, visitei a Escola Nossa Senhora do Carmo. Com os seus educadores, partilhei emocionantes momentos. Nela pernoitei. Dela saí com a certeza de que uma “escola sonhada” viraria realidade. A Leila foi figura central do início dessa mudança. Dada a riqueza do seu depoimento, ouso transcrevê-lo, em parte.

“Nos fundos de uma casa simples, morada de um lavrador, surgiu a Escola Nossa Senhora do Carmo. O projeto social, de início, tinha como foco alfabetizar camponeses da região. Mas não era suficiente. O analfabetismo costumava se perpetuar e não fazia sentido garantir educação aos pais e desassistir os filhos, e foi assim que o objetivo se estendeu. As crianças passaram a integrar a rede de educandos beneficiados pela educação das Irmãs (…) surgia um novo modelo de educação, distante dos moldes tradicionais que conhecia e percebia muitas falhas.

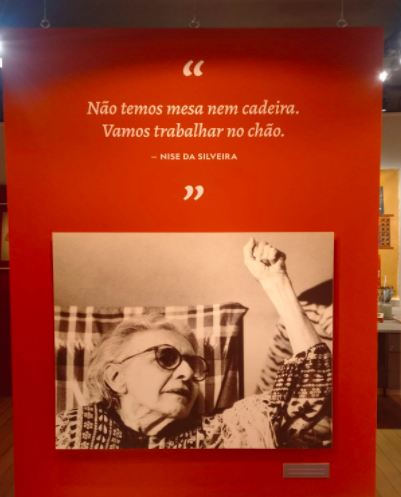

Paulo Freire foi e ainda é nosso maior referencial, com essa proposta de educar com os sujeitos, sempre levando em conta os fatores sociais que cercam a vida de todos. Inquietava-nos ver a escola com suas salas de aula cheias de carteiras enfileiradas, com seus alunos a olhar o tempo inteiro para um professor à sua frente, ditando padrões, impondo saberes, em sua maioria desligados da realidade dos educandos e com uma avaliação de aprendizagem mais excludente do que formativa.”

Escutemos a Aline pedagoga, nascida e criada no campo, que defendia a educação comunitária e exercia na escola a função de tutoria:

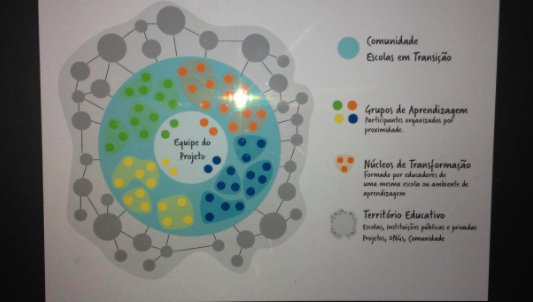

“Sem aulas, as orientações são individuais, e os momentos coletivos são direcionados para as interações entre os estudantes, com uma mediação dos profissionais, que se veem como integrantes do processo de formação, sem serem totalmente responsáveis por ele.

“Tudo é construído por todos, nada de cima para baixo. Acredito que essa educação promove o desenvolvimento de todos através de uma proposta transformadora. Os educandos adquirem consciência da responsabilidade que têm pelo crescimento pessoal e socioambiental (…) com a chegada da pandemia, apesar da tristeza em ter que levar as atividades para casa, a escola conseguiu se adaptar. Com a metodologia de ‘Fichas de Interesse’, as atividades foram realizadas com os familiares e acompanhadas, à distância, pelos tutores. Isso foi possível graças à autonomia já trabalhada com os educandos.”

Quando, em 2014, integrei o Grupo de Trabalho “Inovação e Criatividade em Educação Básica”, iniciativa do Ministério da Educação, pronunciei-me pela inclusão (mais do que justa) da ‘Escola dos Nossos Sonhos’ na lista dos 178 projetos com potencial inovador. Essa escola de Bananeiras recebeu o reconhecimento pelos novos valores propostos, foi uma das quatro experiências paraibanas certificadas pelo MEC, em 2015.

Mas, não há bela sem senão… Quando completou quatro anos de idade, o Luan entrou para a Escola dos Sonhos”. A artesã Milena decidiu matricular o seu filho nessa escola, por dela esperar “uma educação ampla e inclusiva”. Falava do ambiente escolar na primeira pessoa do plural, chamava de “nossa” a escola que fizera a diferença na formação de Luan e no cotidiano da comunidade. Mas, num tom saudoso, a Milena lamentava que, “aos catorze anos, ele tivesse de sair em busca de outro lugar, pois atingira a idade limite”.

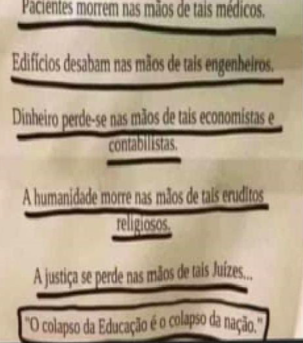

O Luan teria mesmo de migrar para uma escola de Campina Grande, ou de outro lugar? O que era isso de “idade limite”? A lição colhida nas Bananeiras serviu de início de questionamento de normas sem sentido.

Por: José Pacheco