Botafogo, 1 de dezembro de 2043

Queridos netos, não sei se vos contaram a estória do “Primeiro de Dezembro de 1640”, nas aulas de História. Fora esse dia o da Restauração da Independência, um golpe de estado revolucionário chefiado por quarenta conjurados.

Dizem os tratados que se seguiu um processo histórico de assunção de autonomia, após sessenta anos de União Ibérica. E que, após 28 anos de guerra com os castelhanos (e com franceses e holandeses, no Brasil), a independência se consolidou.

Por que evoco a efeméride? Porque aquilo que é evidente, por vezes, mente. Nesse contexto, deveremos fala de autonomia, ou de independência?

Não que eu fosse nacionalista, ou anti-iberista, mas porque prezava em demasia a ideia de gestão autonomia, fosse em que situação (pessoal, social, institucional) em que ela se manifestasse, talvez inspirado pela comemoração, nos idos de vinte e três, deu-me para convidar companheiros de longas jornadas para um último fôlego de mudança e inovação. Também lancei um fraterno repto a amigos amantes da teorização, para acompanhar aqueles que ainda não tivessem desistido de ousar. Isto é: agir por Amor sustentado e Coragem.

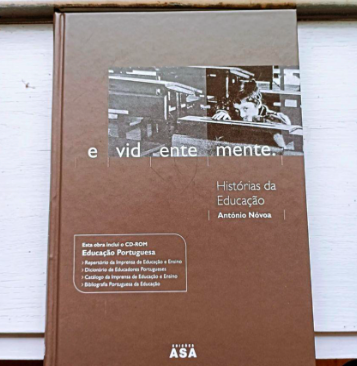

Acontece que, nessa mesma semana de dezembro, li uma mensagem do meu bom amigo Isaac, na qual manifestava legítimo regozijo pela consolidação da autonomia universitária. Efetivamente, era motivo para celebrar. Mas, por vezes, o que é evidente… mente – o Nóvoa escrevera um livro sobre isso.

Tenho muitos defeitos, mas nunca fui omisso. Mesmo correndo o risco de desagradar a um amigo, pelo qual nutria profundo respeito e admiração, ousei perguntar:

Por que razão a autonomia é apanágio apenas da Universidade?

Por que consentimos que os diretores de escola sejam escolhidos por políticos?

Por que ainda existe “dever de obediência hierárquica”? Quando um diretor recebe uma ordem “superior, mesmo que dela discorde, terá de a cumprir e fazer cumprir aos seus professores. Cadê a autonomia?

Por que permitimos que a autonomia seja negada ao “ensino não-superior”?

Essa eufemística expressão era usada em Portugal, nos idos de oitenta e de noventa. E no léxico do sistema hierárquico português de vinte e três, mantinham-se expressões como: “Ensino secundário e pós-secundário não-superior”.

Frequentemente, a linguagem era fonte de mal-entendidos e não era a falar que a gente se entendia. Evidente… mente, a linguagem continuava a reproduzir uma cultura feita de hierarquia, autoritarismo, em tudo contrária a uma ideia de igualdade, equidade, democraticidade, participação, autonomia.

Muitas vezes, o que é evidente… mente. Esses termos constavam em abundância de teses e outros escritos teoricistas. Foram interpelados pelos meus amigos da Pluriprosa, uma Pluriversidade criada por educadores que, amorosamente, refletiam e agiam, corajosamente, reinventando Freire e praticando Darcy. Eram educadoras e educadores humanizadores libertos de uma cegueira de que Bauman nos falava, uma cegueira moral, uma cegueira ética, a cegueira daqueles que não veem que o que evidente… mente.

Saramago também se referia, metaforicamente, a uma cegueira social, quando apelava ao dever moral dos que enxergam. No seu “Ensaio sobre a Cegueira”, usou a expressão “cegueira branca”, não se referindo à cegueira física, mas à cegueira moral, a uma peculiar “patologia” académica, que não permitia enxergar o gozo exclusivo de privilégios e mordomias.

Amanhã, falar-vos-ei de um quiproquó dos idos de oitenta, entre o vosso avô e um Magnífico Reitor, e do belo livro “Evidentemente”, do amigo Nóvoa.

Por: José Pacheco

180total visits,2visits today

180total visits,2visits today