Sertânia, 13 de janeiro de 2041

Quem, na década de oitenta ou noventa, visitasse a Escola da Ponte não imaginaria como ela teria sido em meados da década de 70.

Tínhamos saído de uma ditadura de quarenta e oito anos, que deixara o país na miséria. Não me surpreendi com o cenário em que iria “dar aula”. O decrépito edifício do século XIX tinha sido reinaugurado em 1919, conforme atestava a lápide afixada na parede de estuque esburacado, de onde despontavam as ervas todo o ano e formigas de asas pela Primavera. O caruncho apostava em acabar com o que restava das velhas carteiras. O soalho, também de madeira, era como um campo de golfe, mas com mais buracos.

No anexo, ainda pairava o odor ao queijo da assistencialista Caritas. A meio da manhã, eu colocava finas fatias desse queijo sobre pedaços de pão de centeio e milho, aquecia o “leite escolar” e amaciava a fome das crianças. Acordava uma, que costumava dormitar, cabeça pousada sobre o tampo de uma mesa. Viria a falecer muito jovem. Já não lhe pudemos valer.

Não havia banheiro digno desse nome. Somente um buraco sujo, de onde saiam enormes ratazanas, e, para higiene dos utentes, pedaços de papel de jornal pendurados num arame.

Na “quarta classe” de 76, a velha escola albergava uma variedade de origens sociais, reconhecida pelos odores. O Simão exalava uma suave fragrância de água de colónia. O Jorge, vestígios de um perfume barato. Nas manhãs frias, o Arnaldo tresandava a cachaça. A maioria, criada na rua, trazia entranhado nas pobres vestes um intenso cheiro a terra e suor, que se confundia com o da decomposição dos cadáveres das ratazanas e de outros bichos, que coabitavam o desvão do telhado. Mas a aparência rude só escondia a doçura das almas.

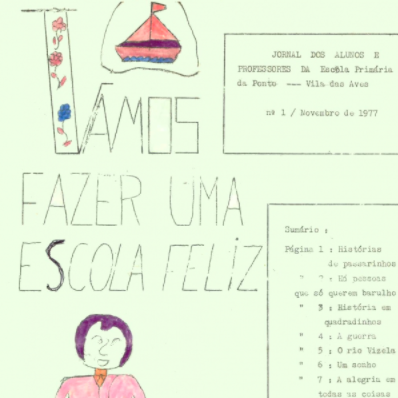

Era tão precária a situação, que não demorei a cumprir o preceito do Comenius: levei a escola para debaixo da árvore. Já nesse tempo, eu não “dava aula”. Com as crianças, ensaiava pequenos projetos. O primeiro resultou de uma queixa: o rio estava poluído. Nele as crianças não poderiam banhar-se, nas tórridas tardes de Estio.

Não tardou que descobrissem a origem do problema: havia fábricas que lançavam no rio esgoto, nafta e outros poluentes. Tanto bastou para que a denúncia chegasse aos ouvidos dos prevaricadores. E os “senhores da terra” reagiram.

Nesse tempo, só se comunicava por telefone fixo. E o meu passou a ser veículo de terrorismo verbal. A qualquer hora do dia, recebíamos chamadas com xingamentos e ameaças. Até que, mais ou menos por abril de 76, jagunços a soldo de “alguém” destruíram a horta, que as crianças cultivavam com extremo desvelo, derrubaram o “Hospital dos Animais”, onde as crianças acolhiam e tratavam todo tipo de animal abandonado, caído do ninho, ou ferido, mataram os animais. E, com o sangue das inocentes vítimas, escreveram na parede da escola: “MORTE AO PROFESSOR”.

O vosso pai nasceu no mesmo mês em que eu cheguei à Ponte. Seis anos depois, já transformada, o André nela ingressou. O prédio ainda era o mesmo, mas era da… comunidade. A prática já era outra, inovadora. A televisão e os jornais transmitiam reportagens, mostrando crianças desenvolvendo projetos e uma comunidade gerindo os destinos da sua escola.

Entretanto, o vosso avô foi eleito prefeito da cidade. E um novo capítulo da história da Ponte começou. Se, localmente, a democracia fora instaurada, um ministério autoritário não conseguia suportar que, dentro do sistema público de ensino, uma escolinha tivesse trocado a ensinagem pela aprendizagem e empreendesse caminhos, que levariam à celebração e um “contrato de autonomia”.

Foi árdua a caminhada. Vos contarei.

Por: José Pacheco

237total visits,6visits today

237total visits,6visits today