Monção, 18 de abril de 2041

Retomemos a missiva da Mercedes:

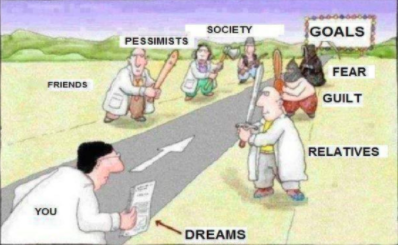

E veio outro “não”: “Vocês não vão fazer isso desse jeito. O acolhimento será feito apenas pelos professores regentes. E ninguém pode entrar em contato, antes do carnaval!”. Voltei a perguntar: Por quê? Porque o ano letivo está a terminar.” Naquele momento, pensei: e eu sou o quê? O que faz de mim menos professora?”

Ao ler a missiva da Mercedes, recordei um episódio do tempo em que havia “super” cargos na hierarquia burocrática. Uma “supervisora” me interpelou:

“Nas escolas “normais”, as férias escolares já começaram há uma semana. Por que é que estas crianças ainda estão na escola?”

Respeitosamente, respondi. Pacientemente, repeti o que havia dito a inspetores, diretores, supervisores e outros funcionários de escolas instrucionistas. Ironicamente, rematei e expliquei:

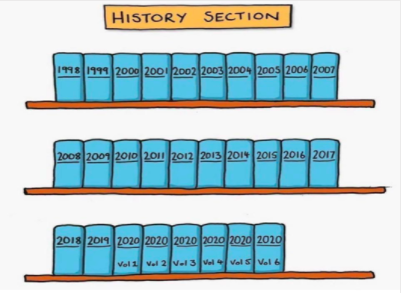

“Por que há férias escolares? Os hospitais fazem férias? As igrejas fazem férias? “As escolas “normais” presumem que a inteligência das crianças deixa de funcionar em dezembro, para voltar a funcionar depois do Carnaval. Aqui, a inteligência não hiberna. Aprendemos 24 horas por dia, nos 365 dias de cada ano. E as famílias “fazem férias” em qualquer época do ano. Nós trabalhamos no ritmo da nossa comunidade. Nas comunidades de aprendizagem, não existe ano letivo, nem padrão único na gestão do tempo. A senhora entendeu?”

A dita “supervisora” nada entendeu do que lhe disse. E ameaçou:

“Irei comunicar superiormente!”

A “inferior supervisora” deverá ter feito um relatório da visita e comunicado a ocorrência aos seus “superiores” hierárquicos. Certo é que não voltou a incomodar-nos. Mais tarde, vim a saber por quê…

A vida no interior das salas de aula das escolas “normais” estava completamente separada da vida em sociedade. Mas, aquela comunidade tomara consciência de burocráticos disparates. E, para escapar ao autoritário controle dos burocratas, substituíram o diretor por um conselho de direção, no qual os pais eram maioria.

A mãe de um aluno vindo de outra escola assim se manifestou:

“Na escola onde o meu filho andava, a participação dos pais não era bem-vinda. Diziam isso apenas da boca para fora. O que as escolas entendem por participação dos pais se resume a fiscalizar se a criança fez toda a tarefa de casa e jamais reclamar do conteúdo ou metodologia. Embora entenda as dificuldades da escola, não concebo a ruptura que estão implantando entre família que educa e escola que ensina. Concordo que educação tem que vir da família, mas ao ver essa ruptura, isso me levou a pensar e a levar o meu filho a trocar de escola.”

Essa e muitas outras mães trocaram uma escola “sazonal”, onde não passavam da portaria, por uma escola “a tempo inteiro”, que eles mesmos dirigiam e onde tinham voz.

Por essa altura, a minha amiga Tina comentaria deste modo o demissionismo de certos professores e os disparates cometidos por autoritários diretores de escola:

“Os pais dizem que as escolas são fechadas, só aceitam suas presenças nas festas e só chamam para reclamar de seus filhos. Não querem a participação dos pais, acham ruim quando são questionadas e logo sobem uma barreira de arrogância acadêmica.

As escolas dizem que os pais não participam, não se interessam, não aparecem nas reuniões, quando muito aparecem nas festas. Reclamam dos filhos mal-educados, da agressividade e do desprezo dos pais. Mas a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional determina no Artigo 12º. – VI:

“Articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola.”

Mais palavras para quê?

Por: José Pacheco