Arcos de Valdevez, 31 de maio de 2041

No mês de maio de 2021, voltei a Portugal e à Escola da Ponte, para ajudar companheiros de projeto a ir além nos rumos da inovação. Na mala, uma comunicação apresentada pelo amigo Nóvoa, num evento a que assisti, em São Paulo. Esse documento me ajudou a entender o ponto de situação do projeto da Amorim Lima, de Heliópolis, da Ponte e de outros, que ajudei a criar. Continha quatro denúncias. Pegar-lhe-ei pela terceira, por aquela que dava pelo título “Do excesso do discurso científico-educacional à pobreza das práticas pedagógicas”. Escutemos o António:

“Uma das realidades mais importantes das duas últimas décadas é o desenvolvimento extraordinário do campo universitário da pedagogia e/ou das ciências da educação. Hoje em dia, há milhares de investigadores nesta área, que produzem uma quantidade impressionante de textos, documentos, pesquisas, revistas, congressos, cursos etc.

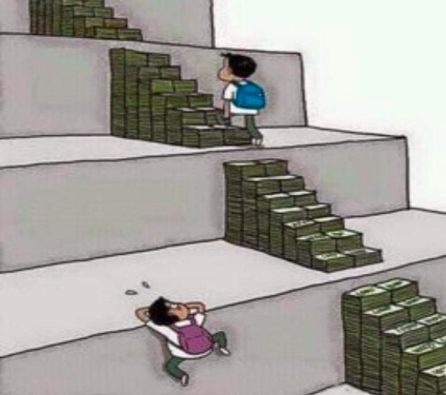

Não deixa de ser estranho que, numa época em que tanto se fala de “autonomia profissional” ou de “professores reflexivos”, se mantenha a “pobreza atual das práticas pedagógicas, fechadas numa concepção curricular rígida e pautadas pelo ritmo de livros e materiais escolares concebidos por grandes empresas.”

Avanzini, num excelente prefácio a uma obra de Meirieu, evocava Durkheim, quando afirmara que a pedagogia não passara, muitas vezes, de uma forma de literatura utópica. Como explicar que, num tempo de profusa produção teórica, os professores mantivessem as suas práticas ancoradas em conhecimentos superficiais que acarretavam, quase automaticamente, comportamentos livrescos, repetitivos e redutores?

O autor da comunicação concluía que a estratégia de desapossar os professores dos seus saberes servia objetivos de desenvolvimento da carreira dos universitários, mesmo que se legitimasse com o argumento de que servia para o desenvolvimento profissional dos professores. Corajoso, o António denunciava hipocrisias:

“É verdade que existe, no espaço universitário, uma retórica de “inovação”, de “mudança”, de “professor reflexivo”, de “investigação-ação” etc., mas a Universidade é uma instituição conservadora, e acaba sempre por reproduzir dicotomias como teoria/prática, conhecimento/ação. A ligação da Universidade ao terreno (curiosa metáfora!) leva a que os investigadores fiquem a saber o que os professores sabem, e não conduz a que os professores fiquem a saber melhor aquilo que já sabem.”

Esse “desapossar” de instrumentos de transformação não decorria apenas de uma redundante produção teórica, processava-se precocemente na formação dos professores. Nela, uma inútil teorização de teorias coabitava com miseráveis “práticas pedagógicas”, aulas “clones” das que lhes foram servidas, desde os bancos da “primária” até aos anfiteatros da academia.

O oportuno e fundamentado discurso do António dava-me coragem para não aceitar incoerências dos nossos companheiros das ciências da educação. Teoricamente, denunciavam vícios instrucionistas, clamavam por práticas escolanovistas e até mesmo chegavam a aventurar-se no domínio da especulação teórica em torno do paradigma da comunicação. Na prática, ora contribuíam para a manutenção do instrucionismo “híbrido” universitário, ora colaboravam com o poder público em obsoletos projetos-paliativos.

Para que não se presuma uma intenção de generalizar, direi que havia, nesse tempo, “teóricos” e teóricos.

Eu convivia com aqueles que me habituei a respeitar. Para os restantes, eu passei a constituir “um problema”.

Por: José Pacheco