Sarandi, 17 de novembro de 2040

Permiti, queridos netos, que vos fale mais um pouco sobre avaliação. Em particular, daquela que se fazia na Ponte. Quem a visitava transformava a estranheza em perguntas: “Existe um processo de avaliação? Como se dá esse processo? Que critérios são usados para avaliar os alunos? Como a criança se apropria dos seus avanços e dificuldades?”

Eis o que o pai de uma aluna respondeu:

“Ao ver como a avaliação acontece na Ponte, eu pergunto: será que existe um processo de avaliação nas escolas “tradicionais? Na Ponte, a avaliação acontece o tempo todo. Cada passo que a criança dá é avaliado, a começar por ela mesma. Vocês não imaginam como é difícil, para quem passou a vida inteira sendo avaliado por outros, esperando coisas como notas, graus, conceitos etc., se autoavaliar! Não estamos habituados e sentimos tanta dificuldade!

Agora, imagine uma criança da Ponte: dia após dia, mês após mês, ano após ano, pegando um objetivo de aprendizagem, fazendo atividades para atingir aquele objetivo, concluindo que se sente apta a procurar um professor, para que este confirme a autoavaliação.

Outra coisa: os objetivos de aprendizagem não são uma coisa “secreta”, oculta para os alunos, que somente o professor conhece. São o ponto-de-partida da aprendizagem. A coisa começa com a criança escolhendo. Tudo ganha sentido em função de objetivos a atingir”.

Sem que o soubesse, esse pai enunciava um dos princípios gerais da aprendizagem: o princípio da significação. Compreendia que a sua filha atribuía significado ao objeto de estudo, sabia por que pesquisava, por que aprendia. E, sobretudo, porque deveria partilhar o conhecimento construído.

Naquele tempo os estudantes de Pedagogia poderiam ter lido Vygotsky, estudado Brunner, para colocar decoreba numa prova. Mas o tinham feito sem sentido. Aqueles que se resignaram à ensinagem em sala de aula reproduziam aquilo que tinham experienciado. Em situação de sala de aula, não havia aprendizagem significativa. Uma prova quase nada provava. Uma nota nada significava.

Naquele tempo, quase não se fazia avaliação. Apenas se classificava, sequenciando alunos numa escala ordinal, imperfeita referência de acesso à universidade. Rankings e exames não eram avaliação, eram meros instrumentos de darwinismo social.

Voltemos à resposta dada pelo pai da aluna da Ponte. Na contramão do uso de inúteis e nefastos instrumentos, esse pai assim falava do “socioemocional”:

“A observação permite avaliar melhor os alunos em termos de valores e atitudes, para que os alunos sejam solidários, responsáveis e autônomos. No que diz respeito aos conhecimentos (é lógico que a separação entre todos estes fatores é artificial, mas torna mais simples a explicação), eles são avaliados de diferentes formas. A assembleia, os debates, as apresentações dos trabalhos constituem, também, excelentes momentos de avaliação”.

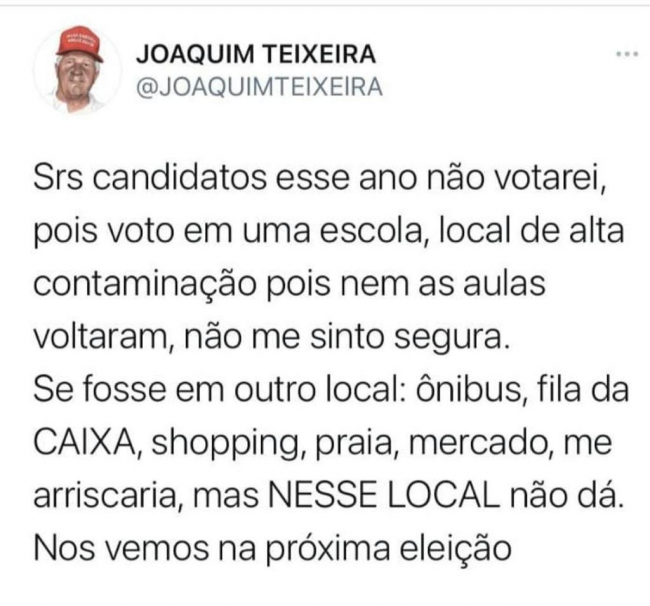

Por volta de 2020, um amigo brasileiro mostrou-me a “avaliação online”, que o professor do seu filho lhe enviara:

“O aluno é interessado, mas distrai-se com muita facilidade, o que pode comprometer os seus resultados escolares. Relembro que a assiduidade, a pontualidade, a atenção e a participação nas aulas online serão avaliadas”.

Esse pai entendeu a velada ameaça do professor. Também percebeu que o professor não sabia avaliar. E me confidenciou que, tão logo passasse a pandemia, iria para Portugal, para matricular o seu filho na Escola da Ponte. Disse-lhe que não precisaria de atravessar o Atlântico. No Brasil de 2020, já havia pontes para uma nova educação.

Por: José Pacheco