Casimiro de Abreu, 19 de agosto de 2041

Quando, na primeira metade da década de setenta, deparei com uma “primeira classe” constituída por jovens de quinze anos, quis saber por que razão eles estavam na “primeira classe da instrução primária”.

Naquele tempo, havia exame ano a ano. Quem não soubesse ler, reprovava. Meti conversa com os jovens, para procurar entender por que não sabiam ler.

“A gente não tem cabeça para aprender. No ano passado, a senhora professora até disse que nós já não tínhamos idade para andar na escola. E, há uns anos, um professor até já tinha dito que nós éramos rodos uns burros”.

“Dizei-me como esses professores ensinavam” – inquiri.

“Os professores e as professoras ensinavam bem. A gente é que não conseguiu aprender”.

“Com ensinavam?”

“Foi sempre da mesma maneira. Primeiro ensinaram o a, e, i, o, u. E a gente fazia carreirinhas de as, carreirinhas de es e por aí adiante.”

“E depois?”

“Depois, eles davam a lição do livro. A primeira era do pê. Depois a letra tê. E mandavam juntar. E a gente juntava: pa, pe, pi, po, pu, ta,te, ti, to tu.”

“E que mais?”

“A gente só chegava a ler a pua, o pato, a tia tapa o pote…”

Uma estranha sensação me percorreu. Era assim que eu ensinava. Tinha aprendido a ler pelo método fônico, ensinava pelo método fônico. Mas, se a abordagem analítico-sintética não resultara com aqueles jovens, ao longo de sete anos, resultaria naquele derradeiro ano de permanência daqueles jovens na escola?

Era por demais evidente que não! Aplicando a mesma metodologia, os condenaria ao analfabetismo. Tomei consciência de que, ensinando todos como se fosse um só, com um só “método”, simultaneamente, desrespeitando o ritmo de aprendizagem de cada aluno, desprezando o repertório linguístico dos jovens, não fazendo apelo a diferentes estilos de inteligência, não levando em consideração a lateralidade predominante, não atendendo à diversidade de processos, por desconhecimento, eu confirmaria que eles seriam incapazes de aprender a ler. E um dilema se me impôs: encontrar outro modo de ensinar, ou… mudar de profissão.

Optei por ficar, a todos garantindo o direito de aprender a ler.

Talvez, um dia, vos conte o que aconteceu. Por agora, vos direi que, nesse ano, aprendi a fazer levantamentos de repertório linguístico. Isso mesmo: quando a criança chega à escola, para ser aluno, já se sabe ler! Por exemplo: “Coca-Cola”.

Soube da existência do chamado “método das 28 palavras”, ou das “palavras geradoras”, muito ao jeito do “ti jo lo, tu já lê” do Freire. Estudei o “Método Natural de Leitura” do Freinet. Se, antes, apenas conhecia uma metodologia, ao cabo de meia dúzia de meses, conhecia vinte e cinco, desde os fonomínmicos aos fonossintéticos, dos silábicos aos mistos, do global de palavras ao global de frases e de contos.

Através de levantamentos de repertório linguístico, cheguei a identificar casos em que crianças de cinco ou seis anos identificavam mais de cem palavras. Nessas palavras estavam todos os ditongos, grupos consonânticos e todos os casos de leitura. Tudo isso era ignorado pelos alfabetizadores. Concebi materiais e os utilizei, sem fazer das crianças cobaias. Todos aprenderam.

Numa escola dos idos de vinte, a minha amiga Cecília encontrou crianças analfabetas, a frequentar o terceiro ano do Fundamental.

“Tia, a gente é burro, não vale a pena perder tempo a ensinar a gente a ler.”

A Cecília tentou. E os “burros” viraram inteligentes.

A linguagem é produção social. Ao ensinar a ler como se todos fossem um só, não se promove o uso da leitura e da escrita como meio de comunicar e de assumir cidadania.

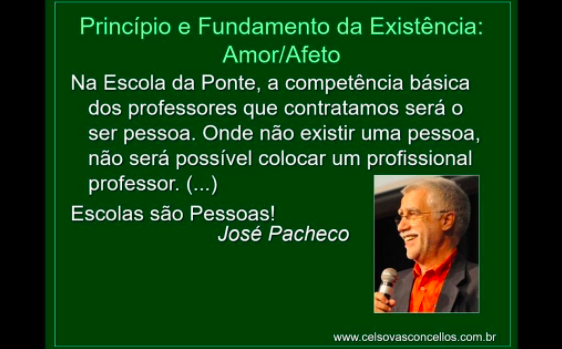

Por: José Pacheco