Boca do Acre, 30 de janeiro de 2043

Queridos netos, nas duas últimas cartinhas, enviei-vos dezenas de perguntas nunca merecedoras de resposta. E vós respondestes que “achastes estranho”. Estranho era e sem aspas.

Falava-se e escrevia-se sobre novos paradigmas e se anunciava a “educação do futuro”. Todos os tratados que visavam salvar a Educação já estavam escritos. Só faltava salvá-la. E, se eu perguntava como se salvaria – Reparai! Eu só perguntava! – a resposta era nenhuma.

No Portugal de há mais de setenta anos, já se fizera uma “escola do futuro”. Ficara provada – em teses, dissertações, avaliações externas – a boa qualidade desse projeto. Atingiu excelência acadêmica, garantindo inclusão social. Foi a primeira escola a transitar de práticas fiundadas no paradigma da instrução para o paradigma da aprendizagem. Nessa escola, o centro ainda era o aluno.

Nos idos de vinte, quando ainda 99% das escolas tinham salas de aula e a ensinagem estava centrada no professor, cheguei à conclusão de que o centro não era o alluno. Não havia centro, ou o centro estaria em todas as pessoas, lugares, coisas… O “centro” era o sujeito no contexto de uma relação de vínculo.

Nesse tempo, falava-se de “protagonismo juvenil”, de “empreendedorismo”, da “autonomia do sujeito de aprendizagem”, mas… cadê?

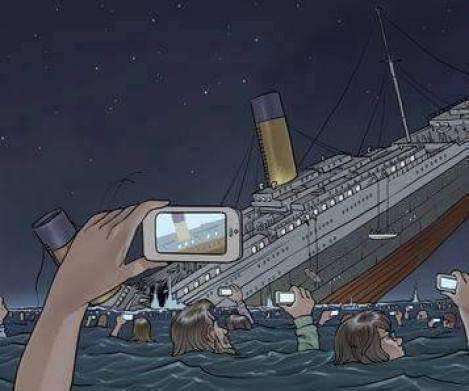

O discurso pedagógico tornara-se contraditório com a prática, era um discurso sofisticado, perverso, propalado em cursos, palestras, (de)formações, por “doutores em educação” (uma praga que assolou as ciências de educação e provocou danos irreversíveis). Áulicos e PhD fugiam ao debate, ao diálogo construtivo. De modo que nos restava questionar. E, como não há duas sem três, aqui vos deixo mais um rol de perguntas feitas, há vinte, trinta, quarenta anos, e que ficaram sem resposta (pedindo desculpa pelo tom azedo do rascunho).

Qual seria a famigerada “Escola do Futuro”? E a aprendizagem, no futuro?

Por que havia universidades em que as portas de estrada, os elevadores e os banheiros dos professores não eram os mesmos dos alunos?

Por que razão um professor universitário auferia um salário superior ao de um professor do básico? Por que havia diferentes salários para a mesma função?

Qual a nossa quota parte de responsabilidade no quase genocídio do povo yanomami?

Não seria necessário criar condições de reelaboração da cultura pessoal e profissional dos professores? Os formadores buscavam um sujeito adaptável, ou autoconstruído?

Será possível conciliar a ideia de uma educação de boa qualidade com a inexistência de efetiva autonomia?

Qual a legitimidade de uma racionalidade administrativa e burocrática, que impedia decisões colegiadas, colaborativas, participadas pelas comunidades?

Como conciliar uma “gestão democrática” com a expressão “dever de obediência hierárquica”?

Na formulação de política educativa, por que razão os critérios de natureza administrativa e burocrática se sobrepunham aos critérios de natureza científica e pedagógica?

Por que razão as secretarias eram geridas do mesmo modo como se geria uma padaria… ou um botequim?

Por que havia alunos que não aprendiam a ler?

Por que havia freirianos não-praticantes?

Quem foi Lauro Lima? E Agostinho da Silva? E Eurípedes Barsanulfo? E Nise da Silveira? E Maria Nilde Maschelani? Por que razão os professores brasileiros sofriam da “síndrome do vira-lata”?

O rol de perguntas nunca se encerrou. Mas vos deixo com a derradeira de hoje:

Se não havia respostas (fundamentadas numa ciência prudente!), por que razão se mantinham velhas concepções e práticas?

288total visits,1visits today

288total visits,1visits today