Muriqui, 19 de julho de 2043

Nesta e nas próximas cartinhas, falar-vos-ei de pontifícios episódios. O primeiro decorreu de uma pergunta formulada por um visitante da Ponte:

“Os alunos que chegam de um modelo tradicional de ensino costumam não entender a linguagem e a prática da liberdade, que se usa na Ponte. Usa-se a autoridade, e gostaria de saber como isso é realizado. As regras da escola são colocadas logo no início, ou são realizados “acordos”, conforme o comportamento de cada aluno? Existe “premiação”? Como isso se dá na prática?”

Um professor da Ponte respondeu:

“As regras são propostas, debatidas e aprovadas pelos alunos, nas reuniões de Assembleia de Escola. A Mesa da Assembleia e a Comissão de Ajuda são as maiores responsáveis pelo seu cumprimento. Mas, todos se interajudam, para que as regras sejam por todos respeitadas.

Não há “premiações”. Se um aluno cumpre as regras, não faz mais que a sua obrigação. O exercício da cidadania é obrigação pessoal e social. É a autoridade (não o autoritarismo!) que suporta todo o desenvolvimento emocional, afetivo e sociomoral dos alunos. O carinho e a firmeza são administrados em doses variadas e com bom senso.

Existe diferença entre educar PARA a cidadania e educar NA cidadania. O professor Rubem Alves ficou impressionado com o fato de, nas reuniões da Assembleia, todos respeitarem a vez de o outro falar.”

O primeiro dos dispositivos instalados na nossa escola foi a Assembleia. E por que foi criada a Assembleia? Por que instalar dispositivos? Para quê?

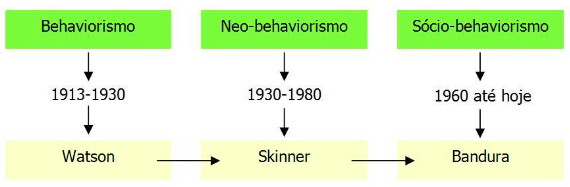

Os dispositivos surgiam “naturalmente” e eram reflexo de necessidades. Quase de feição behaviorista (acaso não saibais o que isso é, deixo-vos sugestões de leitura no quadro que encima esta cartinha), eles asseguraram a transição entre práticas fundadas no paradigma da instrução e práticas caraterísticas do paradigma da aprendizagem. Foram provisórios pilares produtores de uma autonomia mitigada.

Numa aula pautada na dialogia, uma criança me perguntou:

“Professor Zé, então a gente não tem direito de fazer o que nós queremos fazer?”

Já nesse tempo, o aluno era o centro do processo de aprendizagem, mas não lhe expliquei que um aluno não faz o que quer, mas que quer aquilo que faz. Levei a pergunta para casa. Matutei, matutei no assunto e, no dia seguinte, inspirado na proposta da Elise e do Celestin Freinet, propus que fizéssemos uma “assembleia”.

Foi assim que surgiu o primeiro dos dispositivos, mas da pior maneira. A “experiência” se saldou por um fracasso. Eu fazia o papel de moderador, mas esquecera que a democracia não se faz num dia. Ao cabo de uns quinze minutos, interrompi aquele arremedo de reunião. Li a “Pedagogia do Bom Senso”, reli a proposta freineteana, até chegar ao capítulo da “classe cooperativa”. Concluí que as reuniões de assembleia teriam de ser dirigidas por alunos.

Para que eles entendessem o significado e o funcionamento desse democrático dispositivo, cumprimos parte do currículo de história e “simulamos” um ato eleitoral. As crianças se organizaram em listas de candidatos, houve campanha eleitoral e, após a contagem dos votos, se instalou a Mesa da Assembleia.

Pensava eu que estavam criadas as condições para o exercício democrático. Engano ledo e cego, que a fortuna não deixa durar muito! A primeira reunião redundou num caos de queixas, críticas, assobios, empurrões e “ataques pessoais”, um pandemónio, que me vi obrigado a suspender.

O relativo insucesso da iniciativa me ensinou que a ela deveria associar dois novos dispositivos: uma “Lista de Direitos e Deveres” e os “Acordos de Convivência”.

Por: José Pacheco

590total visits,2visits today

590total visits,2visits today