Aeroporto da Portela de Sacavém, 10 de agosto de 2042

Há exatos vinte anos, mais uma vez, rumei ao Sul. A leitura de bordo seria a releitura do primeiro livro do meu amigo António, que abria com uma citação de Ghandi:

“Se nos pudéssemos mudar, as tendências do mundo mudariam. Quando um homem muda a sua própria natureza, a atitude do mundo muda para ele. Este é o mistério divino supremo. Uma coisa maravilhosa e a fonte da nossa felicidade. Não precisamos esperar para ver o que os outros fazem.”

Nos meses seguintes, auspiciosas notícias mitigaram a saudade que de vós senti. Deixara em Portugal promissores projetos e fraternos convites para “quem sabe e faz a hora, não espera acontecer”. Ghandi não esperou. E, por essa altura, o meu amigo Carlos Neto afirmava que, se o mundo mudara, a Escola teria de mudar:

“Provavelmente, teremos de fazer a construção de um novo paradigma do que é o funcionamento, a organização da escola, através de um pacto de sustentabilidade entre a instituição escolar, a família e a comunidade.

Para tal, há que trabalhar em conjunto, no sentido de se alcançar uma nova forma de compreender o funcionamento da escola, a maneira como é entendida a aprendizagem dos jovens.”

As palavras do amigo Carlos coincidiam com aquilo que, muito anos antes dos dos arautos teóricos do paradigma da comunicação, com outros educadores, o vosso avô ajudara a construir. Isto é: os alicerces de uma nova construção social de aprendizagem.

O amigo Carlos concluía:

“Hoje, a escola só está preocupada com a escolarização – médias, testes – para os alunos entrarem na universidade. Enquanto não mudarmos esta visão não é possível termos uma escola virada para o futuro, que é incerto, imprevisível. É necessária uma escola em que se aprendam coisas fundamentais. Temos de reinventar a Escola.”

Estávamos em dois mil e vinte e dois, cansados de ouvir falar de uma “educação do futuro”, quando já seria necessário ir além da proposta escolanovista. Nesse tempo, quase todos os professores “davam aula”, centrando neles o processo de ensinagem, embora dissessem que (teoricamente) o centro era o aluno.

Esse tempo já deveria ser o de recentrar o processo de aprendizagem num sujeito designer de si próprio, produtor de conhecimento, não consumidor de currículo, no aprendiz co-criador do seu projeto de vida e de fraternos vínculos.

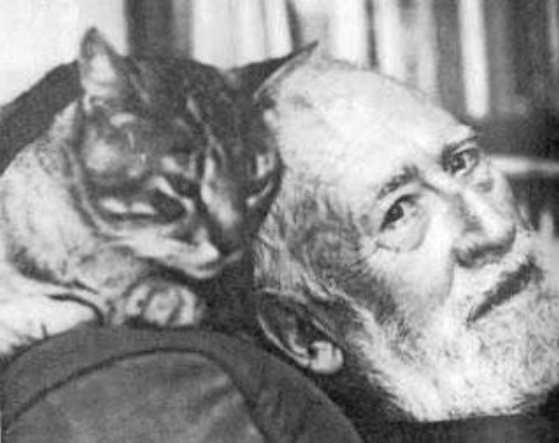

Em 1970, Agostinho da Silva voltando a Portugal e vendo em que situação a Educação de Portugal se encontrava, isto escreveu:

“É bom que professor deixe de ser o habitual orador e aproveite para estudar o tempo que até agora tem despendido a falar. Já há bastantes livros que o aluno por si estude, bastante material de laboratório, para que o aluno faça por si as experiências e perceba como se edifica o saber; já há bastante vida à volta para que o aluno a possa examinar, criticar, e deixe de ser a escola a prisão em que habitualmente corrigimos a delinquência de ser criança.

Quanto menos aparecer o professor tanto melhor a escola. Pode ser que, um dia, o suprimamos e vamos nós à escola para reaprender a infância.”

Mestre Agostinho referia-se aos “dadores de aula”, que, passado meio século, já eram substituídos por robôs.

Àqueles que eram verdadeiros professores Agostinho dava conselho:

“Talvez baste, por agora, que tenhamos as maiores dúvidas sobre o nosso valor de mestres; com um acrescento: a de que esse bastar jamais nos baste.”

No agosto de há vinte anos, rumei ao Sul, após quase um ano de andanças, que me devolveram a confiança nos educadores e na “Educação de Portugal”. Levava na bagagem uma quase-certeza de que valeria a pena voltar.

Por: José Pacheco

135total visits,4visits today

135total visits,4visits today