São Paulo, 10 de maio de 2042

Queridos netos, certamente, estareis recordados do que vos contei numa cartinha enviada há cerca de uma semana. Era o início de uma estória, na qual dedicados discípulos deixaram que a cabaça do mestre se perdesse.

“E, depois?” – perguntastes.

Pois bem! Deixei que uma semana passasse, para que tivésseis ensejo de pensar o “depois”. Vede se a vossa hipótese coincide com o vosso desfecho da estória.

“Quando o mestre acordou, perguntou se estava tudo bem.

“Está tudo bem, mestre — responderam. — Acontece que a tua cabaça caiu.

E vocês não a apanharam? Onde vou agora pôr a minha água?

Os discípulos responderam:

Mestre, disseste-nos para vermos bem o que caía da carroça e assim fizemos.

Sois mesmo néscios! — replicou o mestre. Não era isso que eu queria dizer, mas o que está feito está feito. A partir de agora, se alguma coisa cair no caminho, apanham-na e põe-na na carroça, perceberam?

Sim, mestre — responderam em uníssono.

O mestre adormeceu, de novo. A carroça balançava e os alunos sentiam dificuldade em manter os olhos abertos. Subitamente, a carroça parou, devido às necessidades dos bois. Quando estes terminaram, a marcha foi retomada. Dois discípulos saltaram para a estrada e apanharam os dejetos para os meter na carroça. Um dejeto caiu sobre a cabeça do mestre, que acordou.

Que estais a fazer? Que porcaria é esta?

Mestre, disseste-nos para apanharmos tudo o que caísse no chão.

O mestre ficou silencioso, por instantes. Decidiu fazer uma lista minuciosa do conteúdo da carroça e deu-a aos discípulos.

Se alguma destas coisas cair do carro, recolhei-a. Mas só o que está escrito na lista.

Sim, mestre — concordaram os alunos.

O mestre voltou a adormecer. A carroça subia uma encosta íngreme, ladeada por um riacho. Os discípulos iam ensonados. De repente, ouviram um grande ruído: o mestre tinha caído à água.

Socorro! Socorro! — gritava.

Os discípulos pegaram na lista e percorreram-na escrupulosamente. O nome do mestre não constava dela. Decidiram retomar o caminho. Ao vê-los afastarem-se, o mestre gritou:

Aonde ides? Parai imediatamente!

Os alunos, obedientes, pararam e foram ao encontro do mestre.

Quereis que eu morra? Caio da carroça, quase me afogo e nenhum me vem socorrer?

Mas, mestre — desculparam-se — não tínheis incluído o vosso nome na lista e nós só devíamos apanhar o que lá estivesse escrito. Quisemos obedecer-vos.

Claro que me obedeceis! — gritou o mestre, exasperado. — Mas o fazeis sem refletir! Pensai antes de agir, em vez de seguirdes cegamente o que eu vos digo para fazer!”

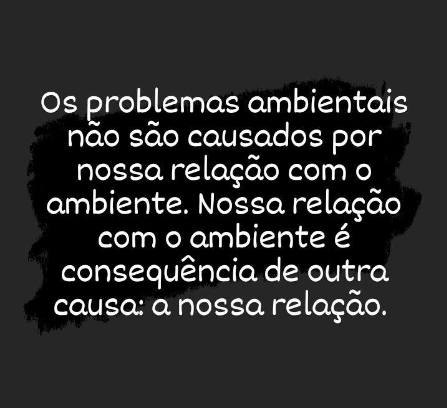

Sei que não agis como esses discípulos. E que estareis a pensar: por que razão o nosso avô nos conta esta estória? Porque, há vinte anos, vigorava o paradigma do comando e controlo. O Donald dissera serem os professores profissionais críticos, reflexivos, mas eram reproduzidas práticas carentes do ato reflexivo e pródigas em atos reflexos.

Eram trágicas as consequências. Por essa altura, um milhão e seiscentos mil estudantes estavam sob a influência de duas ou mais drogas psiquiátricas. Contava-se por setenta a quantidade de jovens que se mutilavam e por 120 mil os que tentavam suicídio (só nos Estados Unidos).

O Donald também afirmava que era impossível aprender sem ficar confuso. Neste mesmo dia de há vinte anos, eu completava o meu septuagésimo primeiro ano de vida e começava a suspeitar de que seria eu quem estava confuso e sem razão. Começava a pensar que, por desejar refletir e aprender até ao fim da vida, a minha perplexidade perante a trágica situação talvez não passasse de um primeiro sinal de senilidade. Talvez…

Por: José Pacheco