Morro da Urca, 5 de dezembro de 2043

Freire dixit: “O fracasso é do sistema”. Mas, não lhe deram ouvidos.

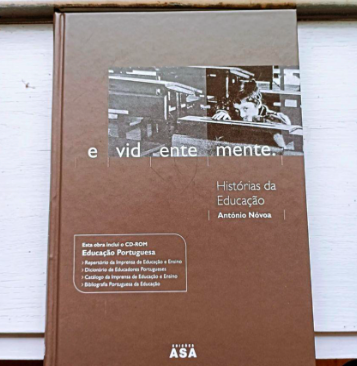

Por volta de vinte e três, enquanto o teoricismo se presumia “superior” ao mundo dos “praticantes”, se acantonava no submundo das cátedras, ou desenvolvia “Estudos Avançados” (que, de tão avançados”, se mostravam inacessíveis, inúteis), cientistas da educação subiam ao chão da escola, para apoiar projetos de melhoria da vida de crianças e das comunidades. Entre eles, aquele que sempre se mostrou mais lúcido, próximo da realidade. Andava pelas escolas, inscrevendo num bloco de notas material com que elaborava preciosos textos.

Se nunca fui puxa-saco de quem quer que fosse, à distância de duas décadas, confesso a minha admiração por esse e outros insignes mestres, cuja produção teórica se mostrou indispensável, quando chegou o momento de substituir um “sistema de ensino” obsoleto por uma nova construção social de aprendizagem.

No fundo do baú das velharias, recuperei um dos textos do amigo António, um discurso proferido na Assembleia da República, decorria o ano de 2006, e que, nos idos de vinte e três se mantinha atual:

“Este Debate pode ser, assim o desejo, o início de um processo de reconciliação da nossa cultura com a cultura escolar. É importante que ele se construa como um debate informado (não apenas de especialistas, mas de todas as pessoas e instituições). Um debate aberto e transparente, que não se limite a ser um recetáculo de queixas e lamentações, mas que procure dar um rumo, um sentido positivo, à nossa insatisfação. Um debate que nos coloque perante um dever de coerência, designadamente no que diz respeito a uma exigência de resultados por parte da escola. Não vale a pena uma permanente indignação, caso ela não se traduza em ação decidida e constante.

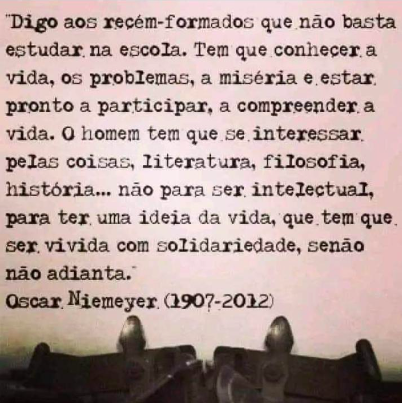

(…) em educação é impossível colher aquilo que não se semeia. Quem está disposto a bater-se pela escola? Quem acredita na importância da cultura escolar (literária, artística, científica), de uma cultura que é feita de trabalho, de persistência, de continuidade, de justiça, de diálogo?

(…) Não me ficaria bem, iniciar um debate apresentando soluções. Tentarei, sim, avançar questões que me parecem importantes. Organizei-as em quatro pontos – as missões, os alunos, as escolas, os professores – com os seguintes títulos:

- À escola o que é da escola, à sociedade o que é da sociedade.

- Assegurar que todos os alunos tenham verdadeiramente sucesso.

- A liberdade de organizar escolas diferentes.

- Reforçar a formação dos professores e a sua profissionalidade.

O meu primeiro ponto intitula-se “À escola o que é da escola, à sociedade o que é da sociedade”.

Ao longo do século XX, fomos atribuindo cada vez mais missões à escola e esta deixou-se inebriar por solicitações que, aparentemente, a dignificavam na sua missão. Não tenho tempo para descrever este processo a que tenho chamado o “transbordamento” da escola. Mas deixo-vos um apontamento incompleto, escrito depois de uma leitura rápida dos últimos meses do Diário das Sessões desta Assembleia.

Aqui se referiu o papel da Escola: – na educação ambiental e, em particular, no que diz respeito às questões do mar e da proteção das florestas; – na proteção civil e na segurança, ensinando as crianças a lidarem com o risco e com situações de emergência (…).

Efetivamente, pela primeira vez na história, enfrentávamos o risco de um colapso global. Mas como conseguiria um “sistema de ensinagem”, que presumia ser a escola um prédio isolado do seu contexto social, contribuir para encontrar soluções? Ele era parte do problema.

Por: José Pacheco