Évora, 18 de junho de 2041

Numa escola brasileira dos idos de vinte, escutei a repetição da ladainha:

“O Dadá comeu xuxu e o vovô viu a uva”.

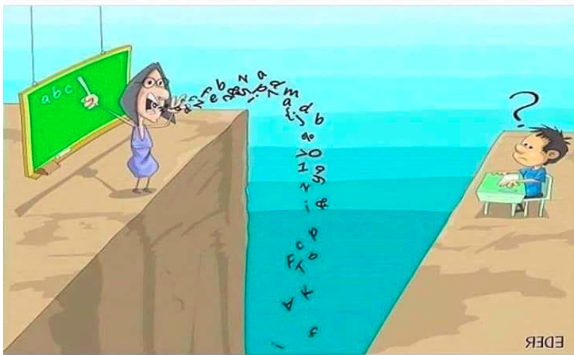

Frases a roçar a imbecilidade desanimavam o mais animado dos alunos. Filhas diletas do chamado “método fônico”, condenavam muitas crianças ao ódio por tudo o que fosse livro. Como escapar á praga do analfabetismo, se as escolas iniciavam as crianças na aventura de ler, forçando-as a um coro de melopeias sem sentido?

Num congresso, escutara o educador João, afirmando, peremptório:

“Os países desenvolvidos já perceberam que o fónico é mais eficiente do que todos os outros. Principalmente, no caso de crianças que têm dificuldades de leitura”. Isso não é especulação ou diletantismo académico. Está provado cientificamente”.

O educador não informava quais eram as provas científicas. E eu poderia dizer-lhe que dispunha de dados empíricos, que demonstravam o contrário, apenas porque trabalhava no chão da escola. E o João talvez nunca tivesse posto lá os pés, talvez nunca tivesse sido alfabetizador… na prática.

A educadora Magda, por seu turno, argumentava:

“A alfabetização é um processo muito complexo e a criança aprende de várias maneiras. Uma dessas maneiras é a relação entre fonemas e letras, mas não é a única”.

O contraste entre os dois educadores era evidente. Não era uma mera questão de diferença de género, mas de mentalidade. Não poderei deixar de realçar a posição de bom senso e de moderação assumida por defensores da linha construtivista. Os construtivistas afirmavam “haver uma polaridade falsa entre os dois métodos, no Brasil”, que os dois poderiam ser combinados e que, em alguns casos, o fónico poderia até ser o mais indicado para um determinado aluno, mesmo que ele estudasse numa escola construtivista.

Essa posição diferia do discurso fundamentalista de adeptos do método fónico. A argumentação era pobre, num registo do senso comum. Eu não pretendia tomar partido nessa discussão, mas, eis que chega a “gota de água”!

Para caucionar o extremismo, um articulista adepto do método fónico referia que “os governos da França, Inglaterra e Estados Unidos desaconselharam ou proibiram o uso do método global e os EUA não financiam programas que descartem o método fónico”. Sibilinamente, concluía, dizendo que essas eram evidências de que o Brasil estava remando contra a maré dos países desenvolvidos.

Que se desenganasse o articulista, pois a maré era a mesma. Não se trataria de concluir se um ministério deveria introduzir novos métodos, ou ressuscitar métodos velhos. O que estava em jogo era algo mais subtil. Não acreditava que algum governo de algum país “desenvolvido” tivesse logrado concretizar qualquer reforma nesse domínio.

Escrevia o mesmo articulista:

“Não se deve transformar a alfabetização num problema ideológico”.

Nem seria preciso! As opções dos governos já eram, por si, ideológicas. Ou, ingenuamente, pensaria o articulista que o não seriam?

O que estava em causa não era a adopção do método A, ou do método B. Era a necessidade de as escolas atenderem à diversidade, de repensarem o espaço e o tempo escolar à medida de cada criança. Era preciso que cada um pudesse ser cada qual. Seria indispensável considerar o ritmo de cada criança, o estilo de inteligência de cada criança, a cultura de origem de cada criança, o capital linguístico de cada criança, o repertório de linguagens de cada criança.

Se os professores deixassem de ensinar a todos como se fossem um só, quase todas as causas do insucesso no aprender a ler e a escrever estariam erradicadas. Com fónico, ou sem fónico.

Por: José Pacheco