Goiás Velho, 10 de agosto de 2040

Quando eu militava no Movimento da Escola Moderna, somente ouvia falar de Celestin Freinet. Da Elise Freinet ninguém falava, embora o Movimento fosse composto de uma maioria de… mulheres.

Na década de sessenta, quando consultei uma enciclopédia, que dava pelo nome de “Os maiores pedagogos do século XX”, verifiquei a referência a catorze homens e apenas a uma mulher: Maria Montessori.

Tinha conhecimento de que, até àquela década, quando uma professora pretendia casar-se, deveria pedir autorização ao ministério. E o candidato a marido teria de provar auferir de rendimentos suficientes para manter a esposa. Acaso o pretendente a marido fosse pobre ou remediado, à professora restava arranjar outro namorado ou… ficar para tia.

Poderá parecer-vos absurdo (e é!), mas vos garanto, queridos netos, que era essa a situação das jovens mulheres e professoras, no tenebroso tempo da ditadura salazarista. A maioria das professoras aceitava e praticava as regras impostas pelo regime. Pior ainda: elas reproduziam a patriarcal cultura em sala de aula. Mas, a Amanda era excepção à regra.

Em 1932, os Pioneiros da Escola Nova divulgaram o Manifesto “A Reconstrução Educacional no Brasil – Ao Povo e ao Governo”. Amanda foi uma das três mulheres signatárias do documento. Reparai no seu nome completo, carregado de um indisfarçável pueril machismo: Armanda Álvaro Alberto. Nem vestígios de sobrenome da mãe Maria, mas com todos os nomes do pai, Álvaro Alberto.

Amanda fez par com a Cecília poeta, que também subscreveu o Manifesto. No contexto de uma sociedade machista, esse gesto era pleno de significado. Acresce que Amanda era uma militante feminista, que criticava feministas, aquelas que viam no homem “um inimigo da mulher”.

Há cem anos, Amanda foi inovadora em todos os sentidos. Na fundação da Escola Proletária de Meriti, introduziu uma novidade no mundo das escolas – a merenda escolar. A Escola Mate com Angu, como ficou a ser conhecida, foi uma das primeiras da América Latina a servir merenda escolar, reflexo da sua preocupação com o bem-estar das crianças. Sabia ser difícil aprender com o estômago vazio. Sem que lhe desse essa designação, Amanda era percursora da escola em tempo integral.

Atraída pelas teses da Escola Nova, transformou o chão da escola num laboratório, bem ao modo de Montessori. Antecipou, em um século, a prática de contraturno, pois as crianças completavam o dia de escola com o cultivo da horta e a criação de animais.

Foi elevado o preço da sua ousadia. Quando presidente da Associação Brasileira de Educação e integrante da Aliança Nacional Libertadora, sofreu a perseguição da polícia política e acompanhou a Olga Prestes nas prisões do Getúlio.

As agruras da prisão não esmoreceram o seu entusiasmo, os seus ideais. A cidade de Duque de Caxias lhe deve a criação da primeira biblioteca pública. Na Biblioteca Euclydes da Cunha, pugnou pela valorização da obra de autores brasileiros e desenvolveu formas criativas de mobilização da comunidade. Sabemos que tentou retomar as atividades na direção da sua escola e que as autoridades a impediram que o fizesse.

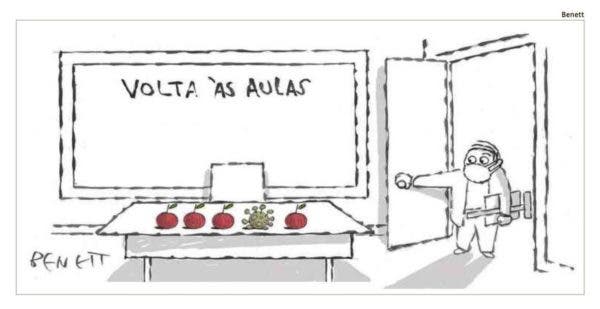

Mas, “au bout du chagrin, une fenêtre ouverte une fenêtre éclairée” – as senhoras da geração da Amanda sabiam ler o Paul Éluard – uma janela de esperança se abria sobre uma desoladora paisagem educacional. Num cenário de mudança de um sistema doente, outra educação se mostrou possível. Mas, passariam mais de cem anos, para que alguns dos anseios inscritos no manifesto, que a Amanda subscreveu, pudessem concretizar-se.

Por: José Pacheco