Casal da Cruz, 30 de setembro de 2041

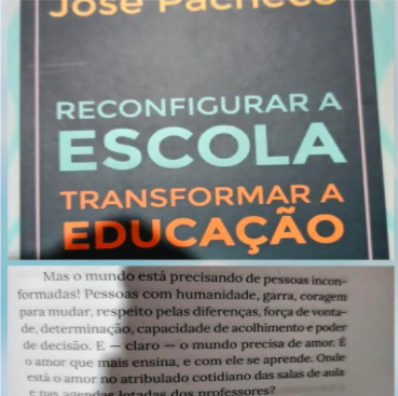

Na cartinha de ontem, falei-vos de algumas das muitas dificuldades por que a Ponte passou, na década de setenta. O que me surpreendia e desgostava era verificar que, decorrido meio século, idênticas situações se verificassem. Creio ser útil recordar algumas.

Recupero velhos escritos, guardados num HD, para que fiqueis com uma ideia aproximada dos nefastos efeitos do autoritarismo de diretores, gestores e administradores do “sistema”. Começo por um e-mail recebido há vinte anos. Tem a data de 29 de setembro de 2041 e o transcrevo parcialmente. Completarei a sua transcrição na cartinha de amanhã.

“Olá, estimado amigo! Como está?

Venho lhe contar sobre como anda minha experiência como professora “tentante”, num ano letivo que parece escorrer pelos dedos. Este é o pior de todos os anos letivos, posso dizer seguramente. E não é por conta da pandemia. Não farei aqui o tal do “muro das lamentações”, mas considero que lhe devo algumas palavras, depois do nosso último encontro virtual, que se deu com um grupo de pessoas do meu município, entre elas um diretor e a coordenadora de uma escola nova e de algumas professoras da Secretaria de Educação.

Antes de entrar nesse relato, destaco uma fala sua, dita na live que fizemos. Você compartilhou ter passado por três crises e eu estou passando por uma e das fortes!

Esse ano, em especial, tornou-se uma batalha para mim. Sempre me posicionei acerca do que pode ser melhorado e sempre questionei velhos costumes sem fundamento dentro da escola, mas ao mesmo tempo, sempre propus alternativas através do meu trabalho e de sugestões incansáveis. Mais de 15 sugestões em e-mails e mensagens não respondidas pelas minhas gestoras. Simplesmente, ignoradas!

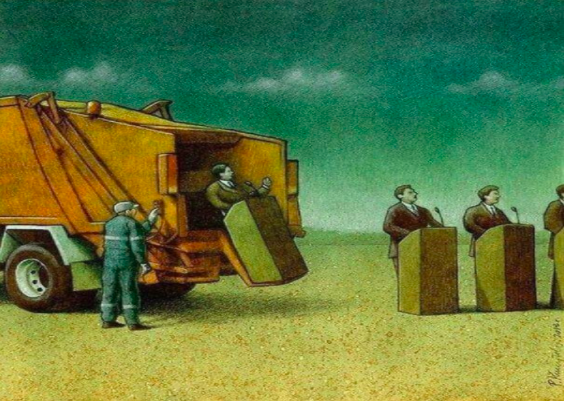

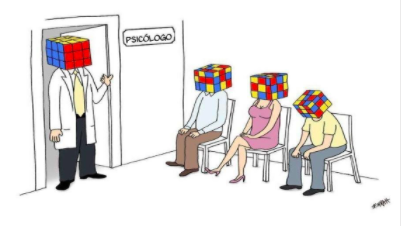

Definitivamente, tenho compreendido que apresentar sugestões e se apresentar para pensar junto, não são atitudes bem-vindas, quando a gestão é autoritária. Não vivo uma gestão democrática em nenhuma esfera de minha realidade escolar. No meu município, a atual gestão pedagógica da Secretaria de Educação, apresenta uma organização de ensino em caráter obrigatório para todas as escolas, sobre algumas organizações. Por exemplo, as aulas. Trata-se de um formato de ensino em que os componentes curriculares são fragmentados entre o professor R1, regente de uma turma que dá aulas de Matemática, Língua portuguesa e Ciências, e o professor R2, que é o regente secundário, que atua em três turmas diferentes, dando aulas de História, Geografia e Ensino Religioso, atuando com mais de 80 alunos.

Sou professora R2 e tenho questionado, desde sempre, essa obrigatoriedade diante do desgaste do formato e do fracasso que percebo nessa organização, tanto para a aprendizagem significativa das crianças como para o bom desenvolvimento do trabalho e estratégias do professor. Só queria decidir junto com meus colegas o que poderia ser melhor para nós, ouvir os pais, as crianças e mudar isso. Por fazer muitos questionamentos, na escola, às gestoras, aos colegas da Secretaria e por discutir tais pontos junto ao meu grupo de colegas R2 (quase 300), tenho sofrido uma triste “perseguição” na escola e, também, na secretaria. Isso piorou quando tentei negociar a possibilidade de criar uma turma-piloto na escola. Tentei cinco vezes e foi um desgaste:

“Quem sou eu para querer ser diferente? O trabalho de um professor não pode destoar dos outros professores”.

Queridos netos, como vedes, era proibido “destoar”. Era obrigatório obedecer a ordens “superiores”, ser conivente com um poder público intelectual e moralmente corrupto.

Por: José Pacheco