Lisboa, 31 de agosto de 2041

No início do ano letivo, recebi mais um e-mail amargo:

“Quando se faz a escolha de turmas, o critério idolatrado é a antiguidade na escola. Professoras antigas na escola (aquelas que não gostam dos alunos “anormais, lentinhos”, sabes bem que termos usam) iriam pedir para trabalhar nas turmas do nosso projeto, pois isso lhes parecia confortável, “mesmo com esse tipo de alunos”!

Quando ousámos peitar, fomos convidadas para que nos retirássemos ou nos calássemos. A antiguidade ainda é um posto. Como no exército! E o projeto acaba. Confesso que não soubemos lidar com tudo isso, não fomos maiores que a hipocrisia.”

Era um relato idêntico a muitos outros. Notícias de projetos extintos, por obra de maus profissionais. Eles existiam! Concordo com a minha amiga Cláudia. Até hoje, ela segue o preceito freiriano e denuncia “pseudo-profissionais, que desbancam bons profissionais”:

“Os bons profissionais têm a oportunidade de edificação de projetos realizadores, enquanto os maus provam o alívio de ter garantida a aposentadoria, de preferência com vida longa numa escola localizada a poucos metros de casa. Esses jamais escolhem uma escola pelo sentido coletivo, pelo seu projeto. Por mais nocivos que sejam, acostumaram-se à impunidade que impera no serviço público e agem sob as vistas de um Estado igualmente ineficiente no atendimento aos direitos sociais da população”.

Não se creia que se tratava de um maniqueísmo. Ao longo de quase cinco décadas, vi-os fugir do trabalho com alunos, para ocupar um cargo “superior” em secretarias e ministérios. Muitos se filiaram em partidos políticos, ascenderam na hierarquia dos gabinetes e dos partidos. Para quase todos chegou a vez de ocupar um cargo político de confiança, em comissões e subcomissões, nos gabinetes de um ministério. Aí se instalaram definitivamente, a ditar leis que os professores, que ficaram nas salas de aula, deveriam cumprir.

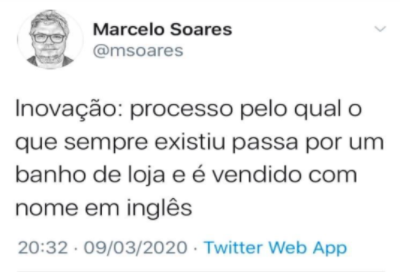

Ingenuamente, ou não, convenciam-se de que administrar escolas era o mesmo que fazer contas de mercearia. Até ouvi alguns desses pedagogos de gabinete afirmarem ser “necessária mais uma hora letiva por semana, para melhorar o desempenho em matemática”, a par de outros disparates.

Eu vi a antiguidade aliar-se à mediocridade para destruir projetos. Conheci escolas em que coabitavam professores escravos e professores nababos. Escolas em que estagiários eram proibidos de tomar café no bar dos professores. Havia professores de “horário zero” e aqueles que só iam à escola três dias em cada semana, beneficiando de reduções de componente letiva por “serem velhos na profissão”, mas que, para além do salário, recebiam “horas extraordinárias”.

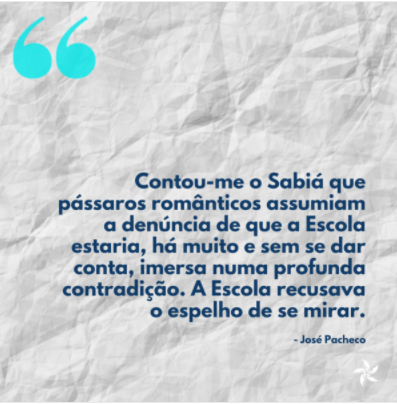

Os professores estavam divididos em escalões, divididos em “castas superiores e inferiores”. Muitas escolas continuavam imersas numa autonomia de faz-de-conta, ministerialmente oferecida, que apenas reforçava a tradicional heteronímia. Urgia que fossem dadas condições do exercício de uma verdadeira autonomia às escolas que a reivindicassem e dignidade ao exercício da profissão.

Ao longo de muitos anos, em nome do “direito ao emprego”, os professores da Escola da Ponte foram obrigados a suportar quem a tentou destruir por dentro. Conquistámos o direito de escolher os professores e logo desabou sobre a escola a ira dos acomodados. Houve quem alegasse “antiguidade” para obter privilégios, colocando obstáculos ao desenvolvimento do projeto. Nos idos de vinte, fui a Portugal, para ajudar quem pugnava por equidade e requeria que a antiguidade deixasse de ser um posto.

Por: José Pacheco