Ribeirão Preto, 25 de agosto de 2042

Dissera Mia Couto que ensinar a ler era sempre ensinar a transpor o imediato:

”É ensinar a escolher entre sentimentos visíveis e invisíveis. É ensinar a pensar no sentido original da palavra “pensar” que significa “curar” ou “tratar” um ferimento. Temos de repensar o mundo no sentido terapêutico de o salvar das doenças pelas quais padece.”

Fora a Ribeirão Preto, participar de uma homenagem mais do que merecida à Magda Soares. Poucos dias depois, a Magda iria completar noventa anos de uma vida dedicada ao estudo da Psicogênese da língua escrita. Ferrero iniciara os seus estudos em finais da década de setenta. Teberosky e Magda a haviam seguido, provando que “letrar” era mais do que alfabetizar. Era aprender a ler em contextos onde a leitura tivesse sentido, fizesse parte da vida do aluno.

Vinculando a aprendizagem da língua a condições políticas, sociais, econômicas e culturais em que ocorre, Magda produziu teoria útil sobre a sobre alfabetização e letramento.

Letramento era um processo contínuo da alfabetização, viver na condição de quem sabia ler. Isto é: um processo de aquisição de habilidades específicas (visuais, verbais, espaciais…), harmonizadas com o contexto cultural onde ocorre, habilidades sociais desenvolvidas colaborativamente, em rede.

Aos noventa anos, a Magda tinha subido ao chão de uma escola mineira, para tentar entender por que tanta teoria não conseguira melhorar os índices de alfabetização. Para vos explicar o que aconteceu com a Magda, procurei uns papéis, que havia escrito nessa altura. Eu sabia que havia guardado alguma coisa, no regresso de Ribeirão. Mas, quando tirei a poeira do velho baú, apenas encontrei um livro de poemas da filha do amigo Kika e uma coleção de crónicas da minha amiga Tina. Uma delas fazia referência à alfabetização.

A Tina dizia que alfabetizar era um ato de encantamento, “sensação de deslumbramento, admiração, grande prazer que se tem como reação a alguma boa qualidade do que se vê, ouve ou percebe. A minha sábia amiga dizia que os livros são portas para o universo da imaginação. E citava José Gamo:

“Para aprender, o cérebro precisa se emocionar”.

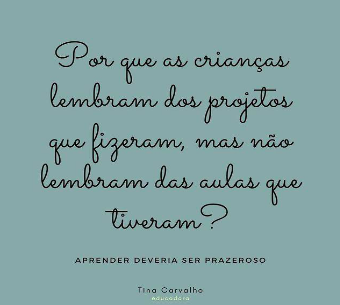

A Tina fora educadora voluntária no Projeto Âncora, responsável por uma oficina de leitura. E se questionava:

“Como se faz possível ainda encontrar professores desencantados, que acreditam numa alfabetização mecânica, repetitiva, e sem sentido do Ba-Be-Bi-Bo-Bu, e do Ta-Te-Ti-To-Tu? É possível se encantar por algo quando a professora, com uma voz ríspida e ameaçadora, grita que é hora de fazer silêncio e escutar a história? Claro que não.”

Pela ausência de repreensão, as crianças à guarda da Tina ganhavam autoconfiança e ficavam cada vez mais empolgadas. Na oficina, convidava as crianças com dificuldade de leitura para lerem para ela. A maioria das crianças apresentava insegurança. Aproximavam o livro de rosto da Tina, com o dedinho fixo em uma palavra “estranha”, pedindo para ela ler.

A Tina não lia. Sorria, elogiava tudo que a criança havia lido e a convidava à ler bem devagarzinho mais aquela palavra. Também convidava crianças de seis a oito anos, para ler histórias para as crianças mais pequenas.

Os livros emocionavam, despertavam curiosidade. Se assim era, por que razão se alfabetizava à revelia dos ensinamentos da Magda? Por que destruíam a curiosidade, o desejo de ler, o amor pelos livros?

“Como se encantar pela leitura?” – perguntava a Tina. E como só pergunta quem sabe a resposta, respondia:

“A resposta é escandalosamente simples: escutando alguém lendo de forma prazerosa.”

Por: José Pacheco