Trancoso, 13 de novembro de 2042

Sempre que visitava uma escola, passava por três espaços-radiografias: os banheiros, a Biblioteca e a Sala dos Professores. E foi na Sala dos Professores que conversei com o meu amigo F.

A conversa chegou ao seu auge, quando lhe perguntei… onde era a “Sala dos Alunos”. Compreendi que não conseguia fazer-me entender. Ou talvez ele não me escutasse.

“Mas, então, cadê a Escola?” – replicou.

“É de Escola que eu tenho estado a falar.” – respondi.

“Mas, então, tem de haver Escola! Não é?”

“De que Escola estamos a falar, meu amigo?”

Era difícil comunicar com quem estava possuído pela ideia de que a Escola era aquela instituição degradada no início da Modernidade e que arrastou a sua degradação para além da Modernidade e da Pós-Modernidade (se isso existiu).

Apressei-me a dizer-lhe que voltasse a ler o Bordieu, que ele tanto admirava e que tinha sido a vedeta do seu doutoramento.

Abraçou-me e foi dar a sua aula, numa “Sala de Aula Normal” (era esse o dístico afixado sobre a porta da dita sala).

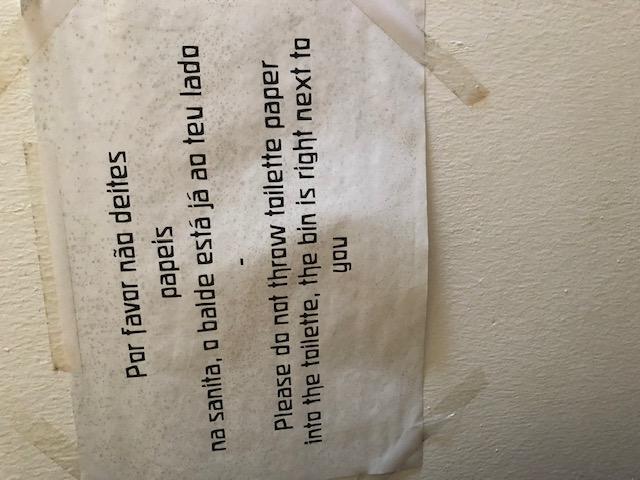

Entrei em muitos banheiros (os quartos de banho portugueses). Em todas encontrei os mesmos dísticos, os mesmos avisos: “Por favor, urine dentro do vaso”) e recomendações (“Por favor, dê a descarga”).

Por favor se solicitava os mais elementares comportamentos: “Por favor, não lave a cuia neste lavatório”, “por favor, não suba para cima do vaso”.

Do chão da escola aos gabinetes dos ministérios, passando pelas universidades, o interior das portas dos sanitários exibiam sugestivos desenhos, predominando elementos fálicos. E ostentavam frases de alto gabarito intelectual e moral elevada.

Por que seria necessário pedir favores, lembrar o óbvio?

Era por demais evidente a deformação sócio-moral dos utentes. Encolhiam os ombros, quando lhes perguntava se professores e alunos partilhavam o mesmo banheiro.

Não se conseguia entender por que estavam separados. Nos seus lares, também haveria banheiro de pai separado do banheiro do filho?

Indiferentes à estranha situação, moralistas de duvidosa moral questionaram a existência de um banheiro “unissexo”, idêntico àqueles de que qualquer habitação dispunha. Políticos fundamentalistas acusaram de “indecente” uma escola onde havia banheiros utilizados por crianças de tenra idade, sem discriminação de género.

Perguntei-lhes se os banheiros dos aviões utilizados para irem à Disney, ou os ônibus das excursões escolares, dispunham de banheiros para homens separados de banheiros para mulheres.

Como era podre aquela moral! Nas escolas, havia banheiros de alunos que nem papel higiénico tinham e banheiros de diretores dotados de ar condicionado!

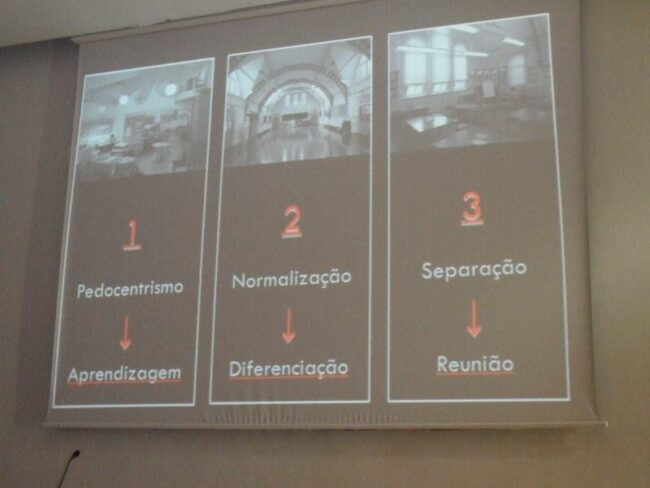

Cedo identificamos a degradação da “Escola” do meu amigo F. e nos apressamos a criar acordos de convivência. Era a partir de compromissos prévios que se legitimava e configurava o ato de educar, que a Escola da Ponte se definia como uma escola inclusiva, como uma escola sem muros, uma escola de todos, uma escola cidadã. Ali, no lugar de prescrições a cumprir, havia um processo de reflexão participada e de compromisso.

Os visitantes da Ponte surpreendiam-se com a ausência de cartazes com pedidos de comportamentos óbvios. E concluíram:

“Não há pragmatismos tecnocráticos que permitam iludir a dimensão axiológica dos projetos educacionais que entendem a Escola como um espaço cultural aberto a todos e plural. Um espaço que se define em função dos pressupostos de uma sociedade democrática e que, a seu modo, pode contribuir para que esta sociedade também se construa como tal, a partir do conjunto de realizações que aí têm lugar.”