Jundiapeba, 30 de julho de 2041

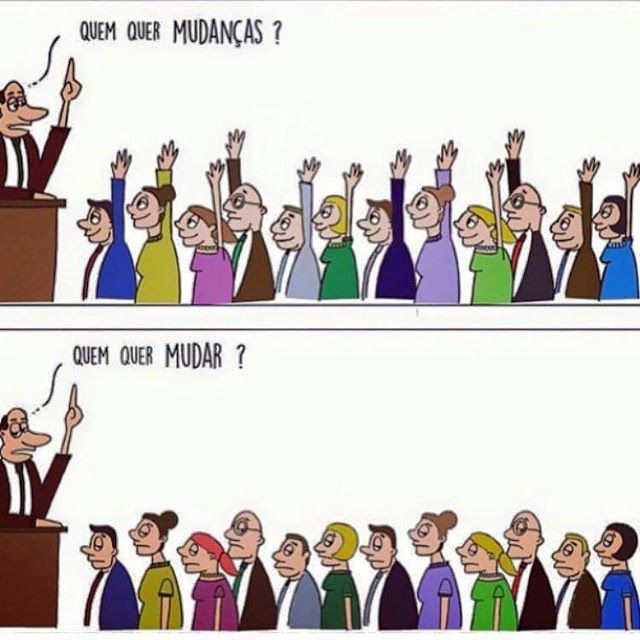

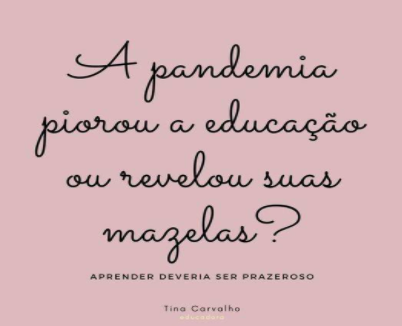

Se quisermos aprender com o passado, ainda que nada saibamos de História da Educação, encontraremos um fator do fracasso educacional, da hecatombe escolar, que castigou milhões de crianças, ao longo de mais de cem anos.

Nos idos de vinte, a quase totalidade das escolas ainda radicava as suas práticas no paradigma da instrução, práticas historicamente situadas no que poderemos designar por proto-história da educação. E eram escassas as escolas cujas práticas oscilavam entre o paradigma da instrução e o da aprendizagem, entre elas, as montessorianas, as waldorfianas, as freinetianas e alguns sistemas de ensino.

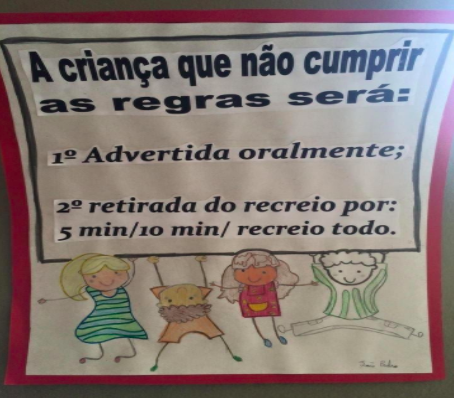

Esses sistemas de ensinagem, empresas de marketing agressivo, assimilavam o discurso contemporâneo das ciências da educação – “aprendizagem ativa, baseada em projetos”, “aprendizagem por competências”, “aprendizagem por projetos” etc. – mas não faziam a mínima ideia do que isso fosse, ou tivessem operacionalizado esses e outros conceitos-“chavões” em escolas efetivamente inovadoras. A sofisticação do discurso contrastava com a disfarçada miséria das práticas.

Aproveitando-se da ingenuidade pedagógica de pais e professores, deturpavam o discurso, adaptavam-no e vendiam-no. Algumas se apresentavam como bilingues, trilíngues. Diziam estar fundamentadas nas pesquisas mais relevantes sobre educação, mas apenas enfeitavam a velha escola com a aparência de novo. Afirmavam adotar uma metodologia centrada na aprendizagem, “metodologias ativas”, colocar o estudante no centro do processo, mas o centro continuava a ser o professor. E as metodologias eram “inativas”, as de sala de aula. Declaravam construir uma educação do futuro, mas não faziam mais do que reproduzir um modelo educacional do passado travestido de “novidades.

Essas empresas se constituíram numa praga, que prolongou a crise da educação e causou mais vítimas do que a Covid-19. Eram “cortinas de fumaça”, como diria a minha amiga Tina. Em sedutoras “apresentações”, com recurso a sofisticados meios digitais, vendiam paliativos do velho modelo a ministérios e secretarias. O desperdício de dinheiro público foi enorme. Nulos foram os seus efeitos. Estávamos perante indícios de ineficiência administrativa. Mas não há notícia de que alguém tenha sido responsabilizado pelo dano causado ao erário público.

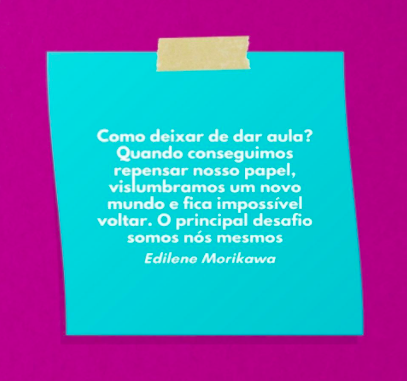

Quando decorria o ano de 2021, a Ana Júlia, o Wander, a Tina, a Ana Paula e a Karen porfiavam para que as crianças não fossem mais prejudicadas pelo modelo instrucionista. A esta equipe se juntaram professores éticos, como a Eliane e o Reginaldo. Através destes educadores exemplares, foram operadas rupturas bem planejadas, na passagem de práticas ancoradas no paradigma da instrução para uma aprendizagem centrada no aluno e para práticas radicadas do paradigma da comunicação.

Dando aula, no primado da dialogicidade, gradual e responsavelmente, a mudança e a inovação aconteciam a partir de uma decisão ética. Se o professor pretendia despertar sentimentos de respeito ou de responsabilidade nos seus alunos, precisaria de colocar esses sentimentos nas suas atitudes. Por que ficar entre o discurso da mediocridade e um “meio-termo”? Ser coerente seria apenas ser ético, congruente, preparar caminhos, para uma verdadeira “educação do futuro”… no presente.

“O futuro não é um lugar para onde estamos indo, mas um lugar que estamos criando. O caminho para ele não é encontrado, mas construído. E o ato de fazê-lo muda tanto o realizador quando o destino”. Sábias palavras eram as de Saint-Exupéry.

Por: José Pacheco