Alcochete, 19 de abril de 2042

O Dalai Lama tinha dito que deveríamos aprender que a humanidade é uma e única família. Que, física, mental e emocionalmente, somos todos irmãos e irmãs. Nos idos de vinte, no entanto, ainda nos concentrávamos demasiado nas nossas diferenças e não naquilo que nos unia.

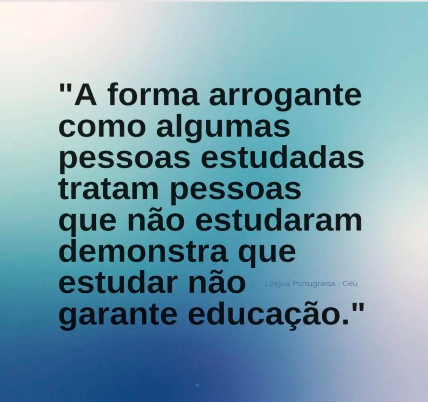

Se o século XX tinha sido o século da violência, o século XXI deveria ser o do diálogo. Não o era, também, porque a educação permanecia violenta. O André lamentava:

“Um longo e terrível período de aberrações e atentados diretos contra o Direito de Aprender de milhões! Profundamente lamentável!

Que imagens nos impedem de dormir? E quais são aquelas que nos embalam o sono?

Régis Debray abre o seu livro sobre a vida e morte da imagem com uma história curiosa:

“Um imperador chinês pediu um dia ao pintor principal da sua corte para apagar a cascata que tinha desenhado nas paredes do palácio, porque o barulho da água o impedia de dormir”. A história fascina-nos e inquieta-nos. As perguntas tornam-se inevitáveis: Que imagens nos impedem de dormir? E quais são aquelas que nos embalam o sono? O que é que nos atrai, nos agrada, nos irrita ou nos aflige quando vemos o que vemos?

Jogo de olhares? Jogo de memórias? Gostaríamos de ver outros retratos no espelho da nossa história? Gostaríamos que ele nos devolvesse uma outra visão da escola que fomos (in)capazes de construir? Ainda conseguiremos, neste tempo em que o excesso de visões asfixia o olhar, deixar-nos instruir pelas imagens?”

Até ao agosto de vinte e dois, não me afastei completamente das lides pedagógicas (e antropogógicas). Fiz algumas intervenções públicas, conversei com autarcas, diretores, comunidades. Quando estritamente necessário, ia até ao chão da escola, desde sempre o meu habitat. Depois, fui cultivar o dom do desapego.

Não deixei de me interrogar sobre “a escola que fomos (in)capazes de construir, sobre as “imagens que nos impediam de dormir”, mas, privilegiei aquelas que “nos embalavam o sono”.

Como, por várias vezes, dissera, entre os “sete pilares” da aprendizagem dos profissionais de desenvolvimento e envolvimento humano (aprender a conhecer, a fazer, a conviver, a ser, a desobedecer, a reaprender e a desaparecer), este último se mostrava o mais decisivo. Eu sabia ser a autonomia uma prática relacional, que não admitia a dependência no outro. E exercício da solidariedade deveria andar a par com o do desprendimento, com o dom do desapego.

Deixava para os vindouros, uma pesada herança. Sem nunca ter desistido, tinha falhado em quase tudo. Por mais de meio século, experienciara um universo de irrealizações. Marginalmente, percorrera os caminhos das reformas tentadas pelo “sistema”. Estivera atento a estudos e diagnósticos, sempre os mesmos e marcados por um “eterno atraso”, de que nos falava o Antero, já em 1871:

“Dessa educação, que a nós mesmos demos durante três séculos, provêm todos os nossos males presentes. As raízes do passado rebentam por todos os lados no nosso solo: rebentam sob forma de sentimentos, de hábitos, de preconceitos. A nossa fatalidade é a nossa história”?!

Preparando a minha “retirada”, dispus de tempo para cuidar da minha precária saúde. Não constituiu surpresa a ajuda recebida. Foi o que ganhei ao cabo de décadas de militância pedagógica: muitos amigos. Como diria o Milton:

“Amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito, mesmo que o tempo e a distância digam “Não”. O que importa é ouvir a voz que vem do coração.”

Em finais de vinte e dois, saí de cena. Com uma promessa:

“Qualquer dia, amigo, eu volto. Qualquer dia, a gente vai se encontrar.”

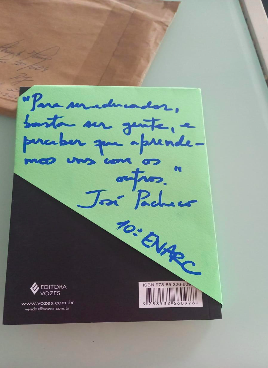

Por: José Pacheco