Milfontes, 30 de junho de 2042

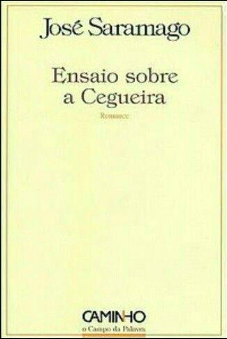

Hoje, resolvi fazer uma pausa na descrição de tempos idos. Dar-vos-ei a conhecer beleza rara, excertos do discurso proferido por Saramago, ao receber o prémio Nobel de Literatura. Perante a grandeza do texto, qualquer comentário seria imprestável.

“O homem mais sábio que conheci em toda a minha vida não sabia ler nem escrever (…). Jerónimo Melrinho e Josefa Caixinha eram analfabetos um e outro. No Inverno, quando o frio da noite apertava ao ponto de a água dos cântaros gelar dentro da casa, iam buscar às pocilgas os bácoros mais débeis e levavam-nos para a sua cama. Debaixo das mantas grosseiras, o calor dos humanos livrava os animaizinhos do enregelamento e salvava-os de uma morte certa (…) algumas vezes, em noites quentes de Verão, depois da ceia, meu avô me disse: “José, hoje vamos dormir os dois debaixo da figueira”. Havia outras duas figueiras, mas aquela, certamente por ser a maior, por ser a mais antiga, por ser a de sempre, era para todas as pessoas da casa a figueira.

Mais ou menos por antonomásia, palavra erudita que só muitos anos depois viria a conhecer e a saber o que significava… No meio da paz noturna, entre os ramos altos da árvore, uma estrela aparecia-me, e depois, lentamente, escondia-se por trás de uma folha, e, olhando eu noutra direção, tal como um rio correndo em silêncio pelo céu côncavo, surgia a claridade opalescente da Via Láctea, o Caminho de Santiago, como ainda lhe chamávamos na aldeia. Enquanto o sono não chegava, a noite povoava-se com as histórias e os casos que o meu avô ia contando: lendas, aparições, assombros, episódios singulares, mortes antigas, zaragatas de pau e pedra, palavras de antepassados, um incansável rumor de memórias que me mantinha desperto, ao mesmo tempo que suavemente me acalentava. (…)

Naquela idade minha e naquele tempo de nós todos, nem será preciso dizer que eu imaginava que o meu avô Jerónimo era senhor de toda a ciência do mundo (…). Minha avó punha-me na frente uma grande tigela de café com pedaços de pão e perguntava-me se tinha dormido bem. Se eu lhe contava algum mau sonho nascido das histórias do avô, ela sempre me tranquilizava: “Não faças caso, em sonhos não há firmeza”.

Pensava então que a minha avó, embora fosse também uma mulher muito sábia, não alcançava as alturas do meu avô, esse que, deitado debaixo da figueira, tendo ao lado o neto José, era capaz de pôr o universo em movimento apenas com duas palavras. Foi só muitos anos depois, quando o meu avô já se tinha ido deste mundo e eu era um homem feito, que vim a compreender que a avó, afinal, também acreditava em sonhos. Outra coisa não poderia significar que, estando ela sentada, uma noite, à porta da sua pobre casa, onde então vivia sozinha, a olhar as estrelas maiores e menores por cima da sua cabeça, tivesse dito estas palavras: “O mundo é tão bonito, e eu tenho tanta pena de morrer”. Não disse medo de morrer, disse pena de morrer, como se a vida de pesado e contínuo trabalho que tinha sido a sua estivesse, naquele momento quase final, a receber a graça de uma suprema e derradeira despedida, a consolação da beleza revelada. Estava sentada à porta de uma casa como não creio que tenha havido alguma outra no mundo porque nela viveu gente capaz de dormir com porcos como se fossem os seus próprios filhos, gente que tinha pena de ir-se da vida só porque o mundo era bonito, gente, e este foi o meu avô Jerónimo, pastor e contador de histórias, que, ao pressentir que a morte o vinha buscar, foi despedir-se das árvores do seu quintal, uma por uma, abraçando-se a elas e chorando porque sabia que não as tornaria a ver.”

Por: José Pacheco