Praia dos Coqueiros, 8 de fevereiro de 2043

Nos idos de vinte, era proverbial a brasileira síndrome do vira-lata. A baixa estima dos professores dava azo a que ministérios e empresas importassem “estrangeiras” (falsas) comunidades de aprendizagem e que se ignorasse aquelas que, no Brasil, foram esboçadas e destruídas.

A Escola Libertária Germinal, que Alessandro fundou, em 1902, na cidade de São Paulo, pouco tempo durou. À semelhança daquela que Tolstói criou e que o czar da Rússia mandou fechar, o sonho de “uma escola elementar racionalista, para ambos os sexos” foi encerrada, em 1904.

Apesar de malogrado o seu intento, Alessandro foi o precursor dos precursores da Escola Nova, mas, apenas emprestava o seu nome a uma rua de São Paulo, cujos moradores nem sequer sabiam de quem se tratava, ou o que fizera.

Curioso que eu era (e ainda sou), deambulei por essa rua e, após um breve inquérito, apenas um transeunte ensaiou uma resposta:

“Alessandro? Isso é nome de jogador de futebol, não é?”.

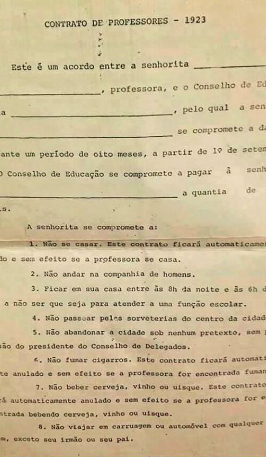

Na Germinal de 1902, os pais não apenas participavam com uma pequena mensalidade como intervinham na arrecadação de fundos e, de algum modo, na gestão do projeto. Decorrido mais de um século, os teóricos continuam a produzir teses sobre a relação escola-família, mas as famílias continuam marginais à vida nas escolas e são frágeis as estruturas de participação.

Em novembro de 1904, Alessandro lançava um derradeiro apelo nas páginas do jornal O Amigo do Povo:

“Pensai no futuro de vossos filhos!”

E reafirmava as virtudes dos métodos aplicados na sua escola. Porém, ao que parece, a população do Bom Retiro de início de século não se preocupava com a educação dos seus filhos. Nem parecia que se importasse, quando, no século XXI, os submetia à nefasta influência de práticas sociais denunciadas ao longo de um século pródigo em práticas alternativas.

No tempo do Alessandro, um português de nome Almada afirmava que todos os tratados que visavam salvar a educação, todas as teorias já estavam escritas. Todas as experimentações, reformas e modas já tinham sido ensaiadas. Lamentavelmente, nos idos de vinte, a salvação da educação tardava em chegar.

Importava renovar a denúncia da guetização da juventude, a par com o anúncio da possibilidade de uma aprendizagem participativa e transformadora. Nunca seria demasiado afirmar a possibilidade de uma escola na qual os aprendizes aprendessem a lidar com um conhecimento mutante, em que cada qual fosse designer de si próprio, na busca da integração das diversas dimensões do humano “para garantir condições de se atribuir novos sentidos à existência e atender a necessidade do engajamento do sujeito na construção do futuro”.

O que se aprendia dentro de um edifício escolar, que não pudesse ser aprendido fora dos seus muros? O espaço de aprender era todo o espaço, tanto o universo físico como o virtual, era a vizinhança fraterna… o círculo de aprendizagem.

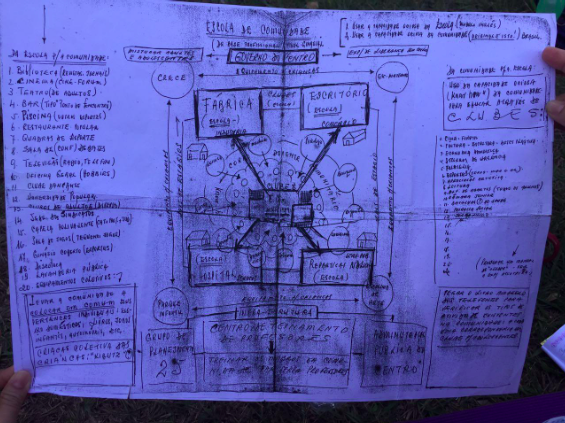

As comunidades de aprendizagem não dependiam da existência de um prédio escolar e sim da utilização de espaços da comunidade, nos quais os estudantes pudessem aprender, exercer cidadania, desfrutar de direitos e realizar deveres, para o bem de todos.

Em meados da década de vinte, por todo o Brasil, surgiam o que já se poderia chamar de protótipos de comunidades de aprendizagem, a partir da escola, ou da iniciativa de famílias e do poder público. Já eram práticas de eco sustentabilidade, de estímulo ao espírito inventivo e de criação de soluções novas, baseadas no princípio ético que nos dizia que tudo o que fosse inovado deveria ser para benefício de um coletivo.

Por: José Pacheco