Safira, 22 de novembro de 2041

O Tiago escreveu um texto, em que se lia, a certo passo:

“As pessoas querem lá saber o que ainda vai acontecer. Se não nos ajudam é sinal de que só querem que os filhos aprendam a fazer contas, a escrever e mais nada. Se elas fossem espertas…”

O Tiago tinha oito anos de idade. Evidenciava maior bom senso e conhecimento do fenómeno educacional do que aqueles que teciam comentários idiotas e debitavam pedantice na comunicação social.

“Hoje é o último dia. Amanhã, vou ficar triste, vou ter saudades desta escola.”

Assim se despedia o Tiago, de partida para um outro mundo, numa aventura adolescente de fazer novos amigos na escola grande.

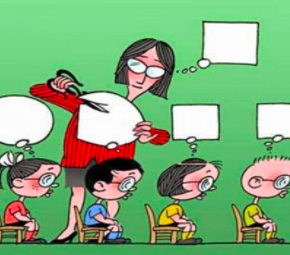

“Até breve, amigo Tiago! Que os teus futuros professores não se preocupem somente em encher-te a cabeça com conhecimento inútil.

As crianças não nos pediam que lhes ensinássemos só contas e letras. Era grato saber que, mais que as matemáticas ou as gramáticas, o Tiago desejava encontrar “professores que ensinam a paz e a ser amigo dos colegas”. Ouçamo-lo, só mais uma vez:

“Ao trabalho que fazemos na escola nós chamamos liberdade. Tenho muitos amigos e os professores também são. Sempre que acaba a escola, fico à espera que chegue o próximo dia. A minha escola é a melhor escola do mundo”.

Todas as escolas eram as melhores escolas do mundo. O que ninguém conseguia explicar era que, no início deste século, entre os cidadãos portugueses com idades compreendidas entre os 15 e os 64 anos, 17% fossem analfabetos funcionais e que 70% nunca, ou raramente, lessem livros. Quem conseguiria explicar por que fora necessário recorrer a um “nível zero” para abranger 600.000 portugueses incapazes de responder a qualquer das perguntas ou ordens formuladas nos testes de literacia?

A grande maioria desse povo, que andou na “escola de antigamente” entendia a seu modo o mundo em que vivia, mas o analfabetismo funcional ou literal não lhes permitia entender a informação que recebia. As conclusões do estudo eram alarmantes. O país era classificado como «nação em risco». Encontrávamo-nos numa encruzilhada da história comum, em busca de mapas e caminhos.

Há dois, ou três séculos, metemos por atalhos, perdemos o sentido de orientação, enganámo-nos no destino. À distância de mais de um século, a Escola que tínhamos participava desse drama e buscava significados, enquanto assegurava a reprodução da ignorância e ostracizava saberes populares. De cabeça “oca”, ou com ela cheia de conhecimentos inúteis, os produtos de uma escola decadente agiam como um fardo, que impedia a ação refletida.

Foi tudo isto o que tentei explicar ao vizinho Manuel, de modo a que entendesse que, em certa medida ainda aprendíamos alguma coisa na “escola de antigamente. Quando parecia ter entendido a preleção e ir dar o braço a torcer, resmungou entre dentes a arenga do costume:

– “Pois, pois! Mas, dantes, sabia-se mais com a quarta série do que hoje com estudos feitos!”

O povão era mesmo assim. Desprezando os seus saberes, defendia os méritos de uma escola que condenara os seus pais e avós a vidas de bonsais humanos.

Uma mulher do povo perguntava “se tinha direito a receber alguma coisa”, ao mesmo tempo que mostrava um papel, que assinara com a impressão digital, sem ter lido o que nele estava escrito. A resposta à sua pergunta residia naquelas linhas, era uma declaração “em como abdicava de…” Era assim que rezava a reportagem do jornal, que eu li, enquanto esperava que um amigo saísse da missa:

“Então?… A homilia foi interessante?”

Respondeu:

“Não te sei dizer. O senhor padre falou bonito. Mas eu não percebi nada do que ele disse!”

Por: José Pacheco