São José do Rio Preto, 28 de julho de 2043

No regresso a São José, não fui visitar a Escola Maria Peregrina, fui “tomar chá de aeroporto”. Reencontrei outro andarilho, o amigo Alcides. Tal como eu, iria apanhar o primeiro voo desse dia. A nossa amena conversa se adensou, quando ele quis saber por que razão eu optara por viver no Brasil.

Disse-lhe estar no Brasil por me sentir útil (ilusão?) e por não gostar de quebra-molas na estrada. Esse dispositivo me ofendia. Simbolicamente, duvidava do meu estrito cumprimento das regras de trânsito. Também, porque não concordava com o voto obrigatório. Votar era um direito, um exercício de cidadania, não deveria ser imposição

Não gostava de que os professores se atrasassem na chegada a reuniões, nem dos avisos feitos antes das palestras: “Por favor, desligue o celular”. Tentava retirar dos banheiros dísticos como “Por favor, urine dentro do vaso”. Tentava debelar os nefastos efeitos de um obsoleto modelo educacional (familiar, social e escolar).

“Fazia a minha parte”, tentava debelar a “cultura do ódio”, que se instalara numa sociedade doente. Tentava despir-me de etnocentrismo europeu. Mas, por vezes, era difícil…

O Alcides notou rudeza na minha voz e perguntou se “estava tudo bem”.

“Não! Não estava tudo bem. Mas, algum dia, irá ficar.”

Estava de mau-humor. Na véspera desse dia, mais uma vez, cancelaram o meu voo, impedindo-me de cumprir compromissos assumidos e me obrigando a deambular por aeroportos, tentando chegar ao próximo destino. Causara preocupação num excelente secretário de educação, forçado a alterar a programação de um congresso. Entristecera a minha amiga Luciene. Enfim!

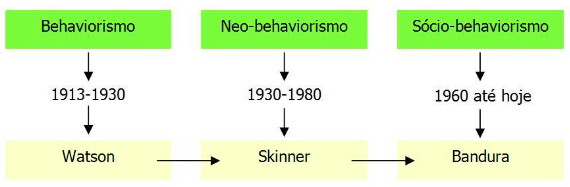

A Escola da Modernidade causara imenso dano e resistira a sucessivos abalos. No início do século XX, sofrera o impacto das teses escolanovistas. Habilmente as digeriu, confinando a Montessori, o Freinet e o Steiner no dispositivo central do sistema de ensinagem: a sala de aula. Nos idos de vinte, “centrar no aluno o processo de aprendizagem” era uma miragem.

Na Europa, Neill se isolava no paraíso artificial de Summerhill e os professores montessorianos “davam aula” acrescentada do técnico-instrumental material montessoriano. Nos Estados Unidos, Dewey e Kilpatrick eram neutralizados. Na América do Sul, o escolanovista Anísio era assassinado.

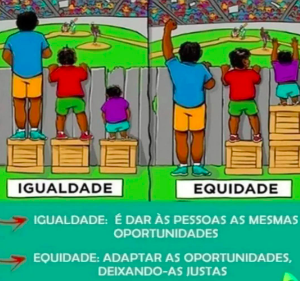

Em meados do século passado, a Sociologia de Bordieu e as propostas de Freire desnudaram um sistema de ensinagem reprodutor de desigualdade e fundado numa educação bancária. O sistema reagiu. Bordieu acabou inerte nos arquivos de teses das universidades. E os freireanos não-praticantes continuaram “dando aula” bancária.

Reformas feitas de paliativos foram reformadas. Generosos militantes foram domesticados. Movimentos ditos “renovadores” deram origem à mercantilização da escola pública. Dizei-me, netos queridos, se não deveria optar por viver no Brasil.

Dez anos antes, eu estivera no primeiro congresso de Votuporanga. No evento de vinte e três, iria conversar com os professores sobre inclusão, afeto e aprendizagem, convidá-los para assumir um compromisso ético com a educação. Voltaria, para ajudar a transformar um sistema de ensino num sistema de aprendizagem, pois reconheci em Votuporanga um elevado potencial de mudança.

Dessa vez, não começaria os encontros como, durante meio século, fizera, perguntando “o que quereis saber?” Seria, fraternalmente, “didático”. Entregaria aos meus colegas de profissão uma “gramática da mudança”, para os vinte anos seguintes. Já não andaria por cá, certamente. Mas, faria a minha parte.

Por: José Pacheco