Jacareí, 9 de julho de 2041

Entre julho e agosto de 2021, muitos educadores se organizaram, para a criação de turmas-piloto e entregaram aos órgãos de direção, gestão e administração educacional um conjunto de documentos, propondo a sua análise e posterior negociação.

Em muitos casos, meses se passaram, sem que qualquer resposta fosse dada. Foram ignorados sucessivos convites ao diálogo, até que um secretário ordenou que se realizasse uma reunião.

Um funcionário administrativo apresentou pseudoargumentos a afiançou:

“É impossível criar algo assim, a meio de um ano letivo. E não há escolas onde possa funcionar, porque já não há vaga”.

Foi explicado que na nova construção social de aprendizagem não havia ano letivo, semestre, trimestre, bimestre, nem um determinado número de dias letivos, porque se aprendia nas vinte e quatro horas de cada dia, nos trezentos e sessenta e cinco dias de cada ano civil. Foi-lhe dito que numa comunidade de aprendizagem não existia ano letivo, ou falta de vaga. Nem seria necessário um prédio para a albergar:

“Se houver um prédio, tanto melhor, que poderemos abrigar-nos da intempérie. Mas não é indispensável que haja um edifício a que chamam “escola”.

Lacônico, o funcionário perguntou:

“E onde vão dar aula?” – replicou o funcionário.

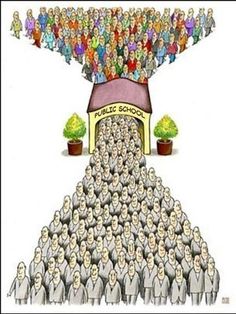

Pacientemente se elucidou o zeloso funcionário de que não precisávamos de salas de aula, nem dividíamos os alunos em turmas, ou os repartíamos por anos de escolaridade. Que não havia toques e campainha, nem todos entravam no prédio da escola, ou dela saíam ao mesmo tempo.

Tentando disfarçar tiques autoritários, o funcionário disse não entender o que estava a ouvir e lamentou-se das canseiras, que lhe consumiam as horas e lhe desgastavam os nervos.

Foi-lhe dito que as novas práticas reduziriam a carga burocrática, origem dos seus queixumes. E ele reagiu com agressividade:

“Não é possível. Não autorizo!”

Não havia obrigação de apresentar provas da legalidade da reivindicação. E quem teria de provar não ser possível a mudança seria quem usava as leis para tenta impedir que uma inovação acontecesse.

“Sempre foi assim! Vêm, agora, com modas. Deixe estar como está, que está muito bem”.

O funcionário estava enganado. Nem sempre fora assim e não se tratava de uma “moda”.

Um professor interveio e a conversa foi reatada:

“O modelo de ensino imposto às escolas nega a muitos alunos o direito à educação.

“O que querem dizer com isso?”

“Exatamente o que dissemos, que o trabalho em comunidade de aprendizagem garante esse direito. Na lei, nada obsta a que isso se concretize. O que impede que se faça uma adaptação dos normativos a uma nova forma de aprender?

Pela enésima vez se perguntou:

“O que impede?”

Sem saber o que responder, sem argumentar, em tom de ameaça, os “porquenãos” presentes na reunião determinaram:

“É assim, porque terá de ser assim e continuará assim! Não mudaremos uma linha, nem uma vírgula dos regulamentos. E não se esqueçam de que somos seus superiores hierárquicos!”

Um dos superiores hierárquicos deu por encerrada a reunião. E os funcionários voltaram ao seu inútil afã.

Recusando dialogar, acreditavam ter extinguido o projeto. Embora alguns professores tivessem recuado, talvez com medo de perder o emprego, educadores éticos mantiveram-se leais ao projeto, que recomeçou, mais forte do que antes, suportado na lei, fundamentado numa ciência prudente e numa digna desobediência.

Nas cartas, que escrevi para a Alice, vos disse que “a doce paciência das almas sensíveis ajudou os pássaros doentes a não terem medo da luz diurna, a não fechar os olhos à claridade.”

Por: José Pacheco