Crasto, 9 de janeiro de 2042

Mais ou menos por esta altura, mas há vinte anos, os filhos da pandemia surgiam nas páginas dos jornais e redes sociais, amontoados num show comemorativo do aniversário de uma cidade. Quando os governantes proibiam ajuntamentos de Carnaval, milhares de jovens jogavam ao gato e ao reto com um vírus. O show acabou em tiroteio, deixando cinco pessoas baleadas. Mas, quantas teriam sido contaminadas?

Diante do Kairós da pandemia, urgia repensar o pensamento. E o regresso aos prédios das escolas, após pandemia, deveria servir para nos afastarmos de práticas de moer a saúde mental de crianças. Apenas uns poucos lograram consegui-lo.

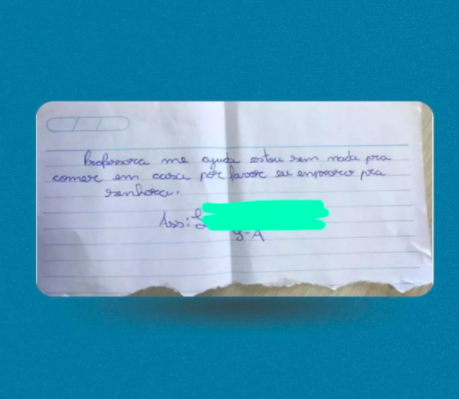

Nesse tempo, eu contava estórias à Alice e ao Marcos, estórias da escola que tivéramos, comentando notícias, ou dando voz a vozes anónimas. Reinventava estórias através das palavras de professores, que falavam do tempo em que tiveram ofício de aluno e das escolas e professores que puseram marcas nas suas vidas. Contava estórias de professores que não usavam a pedagogia como mera ciência ou arte, mas ajudavam outros aprendizes a aprender a arte de viver.

Contar estórias a jovens de idade tinha vantagens sobre contá-las a adultos. Quando criança, o meu neto era um ouvinte atento e não fazia comentários judiciosos. Vendo o Marco gatinhando, dir-se-ia que parecia alheio, ao enredo das estórias. Mas, não era bem assim. Se eu parasse de ler, ele parava de cirandar. Se eu retomasse o fio da narrativa, ele retomava o seu peregrinar pelo chão da sala.

A Alice, o Marcos, outras crianças e adultos, que não tinham esquecido as crianças que foram, me guiavam na descoberta de beleza. Em todas as gerações, houve seres avisados, que não se deixaram corroer pelos ácidos de tempos sombrios, seres que arejavam instituições, abrindo janelas por onde penetravam ventos de mudança.

Nas apáticas escolas que ainda tínhamos, a “Idade da Educação” já acontecia, em espaços intersticiais, apenas acessíveis aos olhares desses seres, olhares que se não deixavam corromper, olhares de educadores que ousavam refletir sobre o seu ofício, de trabalhadores intelectuais que se abstinham de se aventurar em modismos pedagógicos. Esses educadores tinham escapado das tentações da não-directividade ingénua, do voluntarismo, do improviso e do conservadorismo pedagógico, de práticas que conduziam ao disfarçar da reprodução de práticas escolares obsoletas. Sabiam que a Idade da Educação chegaria no tempo dos filhos dos filhos dos seus filhos. Sabiam esperar agindo.

O Abée Pierre dizia que a vida não era mais do que um pouco de tempo, que nos era dado para, se quiséssemos, aprendêssemos a amar no sempre e para além do tempo.

Nisso eu acreditava. E, se me era inacessível adivinhar como seria o “tempo da Educação”, eu imaginava o que desejava que fosse. Autorizava que a seta do olhar do sonho penetrasse num tempo além do tempo do mundo possível. Porfiava no precário exercício de escrita, sem acalentar outra intenção que não fosse a de dizer o que era preciso que fosse dito, num tempo de espera. Procurava desenvencilhar-me do fardo do ontem, certo de que o futuro não seria mais do que o “agora” que estava por vir.

Como o menino índio de uma fotografia do Sebastião Salgado (balançando numa rede, num gostoso fim de tarde sem relógio, nem agenda), eu entrava em cada portal de Primavera envolvido pelo ritmo das marés. Sentia-me envelhecer como uma árvore no jardim da escola, sem ganhar raízes, por saber que neste mundo nada é nosso. Mas sabendo, também, que tudo seria possível no tempo dos filhos dos filhos dos nossos filhos.

Por: José Pacheco