Santa Isabel do Rio Negro, 31 de janeiro de 2043

Ainda no tempo em que usava máquina de escrever, muito antes do tempo digital, fui assistir a uma reunião, que amigos meus designavam de “pedagógica”.

“Zé, fica ciente que, desta vez, não se vai falar mal dos alunos, de indisciplina, nem vamos expulsar ninguém…”

Creio já vos ter falado dessa reunião, mas no “toró de palpite” de perguntas, que vos tenho feito, julguei oportuno descrever parte dela.

A reunião começou com a leitura de regulamentos, circulares, planificações e outras tralhas, que, há muito tempo, eu havia enviado para o museu da pedagogia. Até que os meus amigos me fizeram um sinal – um cúmplice piscar de olhos – de que “iria começar”.

Uma professora tomou a palavra:

“Eu acho que o plano de recuperação não está a resultar, acho que não vale de nada, só nos dá trabalho”.

Quando os professores começavam a “achar”, eu não conseguia manter-me calado:

“A senhora está a falar do plano de “recuperação de aprendizagens”, que o ministério inventou para reduzir as perdas provocadas pela pandemia?

“Não, colega! Você não percebeu. Isso já fizemos. Estou a falar de um plano de recuperação de uma aluna deficiente”. – respondeu a senhora, apoiada num complacente sorriso.

Não me faltou vontade de contrapor ao conceito de “aluna deficiente” o conceito de “práticas deficientes”, mas me contive. Os dois professores que me tinham convidado aconselhavam-me ser discreto, em discretas mensagens não-verbais.

“Estava a dizer que essa aluna não consegue acompanhar as minhas aulas”.

Eu poderia ter perguntado se as aulas acompanhavam a aluna, mas mandava a prudência que não perguntasse.

“A aluna atrasou-se relativamente à turma”.

Poderia perguntar pelo que fez a “turma” para recuperar a aluna, mas não o fiz. Sentados em torno de uma mesa recheada de computadores, os professores não retiravam os olhos de mim. Sosseguei-os com um sorriso amistoso. E a reunião continuou, ordeiramente, até que a professora rematou o discurso:

“Já vimos que esta aluna é deficiente. Não deveria estar numa turma normal. Eu acho que deve ir para uma das turmas problemáticas, as dos deficientes”.

A emoção me traiu, me deu voz. Não consegui suster o ímpeto da interpelação:

“A senhora importar-se-á de explicar o significado de alguns termos que utilizou? Só para ver se eu entendi bem”.

Reagiu colérica e sarcástica:

“Eu fui bem clara no que disse. Mas, faça o favor, colega!

Eu fiz o “favor”:

“O que é uma “turma normal”?

Eu poderia ter perguntado: o que é uma “turma”? Mas não quis ir tão longe. Nem conseguiria. Vi-me rodeado de silêncio e de olhares furibundos.

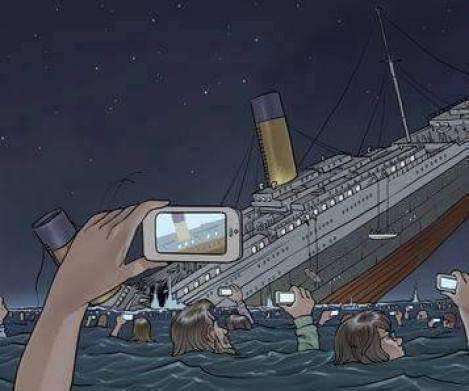

Meio século passado sobre o dia dessa reunião, nas viagens pelos quatro cantos do mundo, pude comprovar que, se a velha máquina de escrever fora, há muito, para o museu, o instrucionismo – com as suas salas de aula, turmas, planos de recuperação e outras tralhas – resistia à erosão do tempo. Restava-me retomar o caminho das interrogações.

Supostamente, aquela reunião destinar-se-ia a uma avaliação “especializada”. Daí que vos envie mais um pacotinho de perguntas sobre avaliação, apenas três perguntas dirigidas a “especialistas”, que encontrei no WhatsApp, e que insistiam em manter, ou “melhorar” o… ENEM:

Quando se cumprirá a lei, praticando uma efetiva avaliação formativa, continua e sistemática?

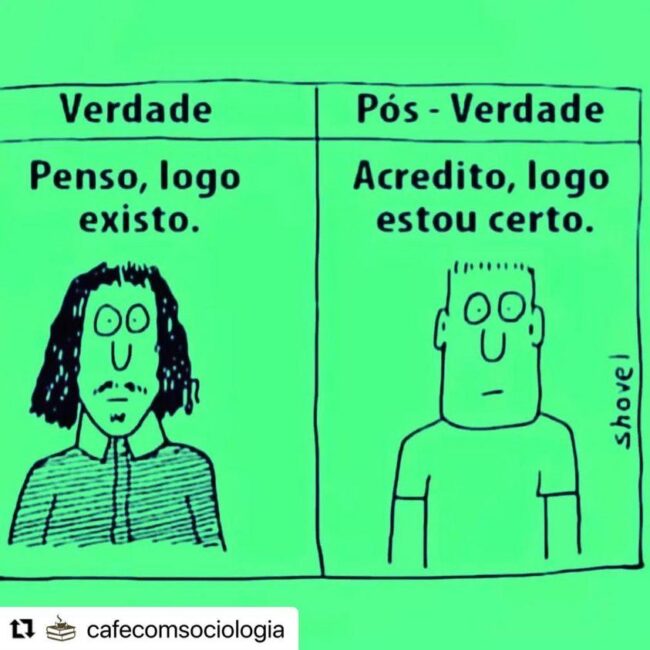

Até quando confundiremos avaliação com classificação?

Até quando, ingenuamente, os professores irão aplicar testes (prova, exame e quejandos) acreditando que estão a avaliar?

(Para que conste, nenhum “especialista” em avaliação se dignou dar resposta)