Cachoeiras de Macacu, 3 de dezembro de 2042

Regresso à sábia escrita do amigo Pedro:

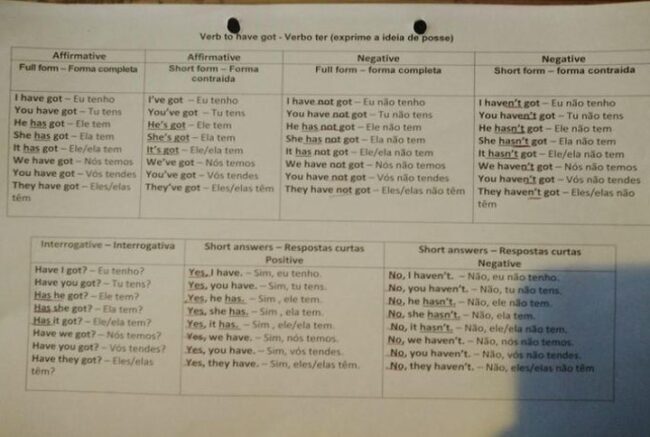

“Ser professor é cuidar que o aluno aprenda. Teorias de fundo biológico da aprendizagem enfatizam sua tessitura autopoiética, de dentro para fora, autorreferente, interpretativa e reconstrutiva.

Sábio, consciente e fundamentado, Pedro citava Varela e Maturana:

“A realidade é captada do ponto de vista do observador (…) ativo, participante, sujeito, não objeto. Assim é todo ser vivo: não tem acesso direto à realidade externa, a não ser mediado pelos sentidos e cérebro que elaboram uma imagem reconstruída, não reproduzida.

Nosso cérebro é, nisto e por enquanto, bem diferente do computador. Este é linear, sequencial, algorítmico, reversível, funciona de fora para dentro, não tem, nem cria autonomia própria. Já a tessitura neuronal desenvolve a habilidade reconstrutiva política de sujeitos que podem tornar-se autônomos.

Através do conhecimento questionador seria viável superar todos os entraves à liberdade humana. Para saber pensar, uma das primeiras condições é acabar com as autoridades que nos tolhem a liberdade de pensar. Quem sabe pensar questiona o que pensa; quem não sabe pensar, acredita no que pensa.

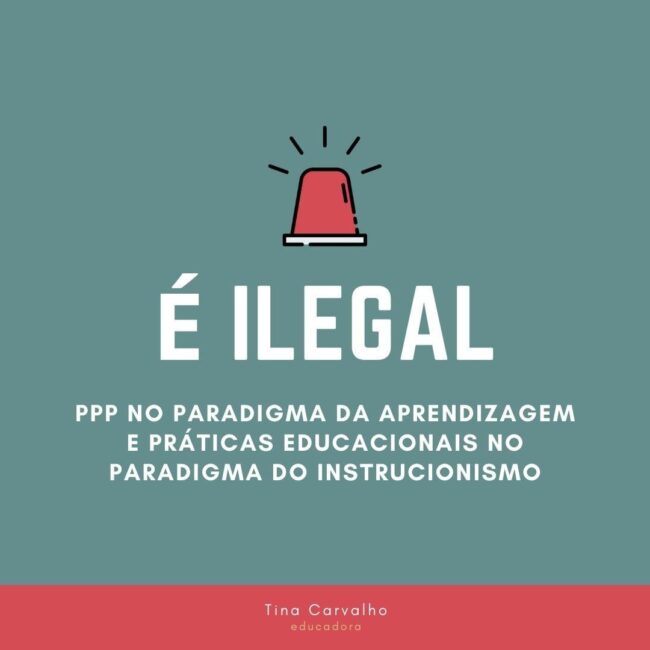

Na universidade, a prática comum é dar e escutar aula, tudo no mais tranquilo instrucionismo, tendo como complemento fatal a prova e na qual o assunto é recopiar a aula copiada. Instrucionismo é isso: em vez de formar, educar, emancipar, contenta-se com instruir, treinar, domesticar – o instrucionismo avassalador que carcome o sistema de ensino de alto a baixo, por conta da obsessão por aula.

Uma verdadeira universidade só poderia ser de pesquisa, não de ensino.

Aula é invenção de professor. Aluno é vítima. A aula é vista, cada vez mais e para desgosto de muitos “auleiros” inveterados, como signo de quem não sabe pensar.”

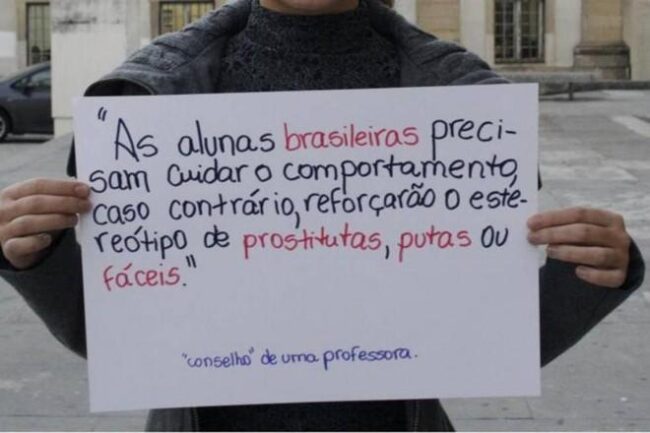

Mais um mistério por desvendar! Se possuíam conhecimento profundo de sociologia da educação, se publicavam estudos sobre os malefícios da escola prussiana, por que a mantinham viva? Por mais que tentasse, eu não encontrava resposta (nem eles mandavam).

Nem tudo estava perdido. Havia quem, apesar de continuar em sala de aula, refletisse. Era o caso do André, que, no WhatsApp, “postou” o seguinte comentário:

“Este é o debate que convoca a comunidade educativa a repensar estratégias que, a partir de princípios e valores, garanta a educação emancipatória.

Mas, não será fácil levar essa pauta ao primeiro plano. Há uma crença de que a educação brasileira deve seguir as diretrizes impostas pela OCDE, expressas, por exemplo, na BNCC, de modo impositivo e obrigatório. A pandemia parece ter sido interpretada como a prova de que é necessário “unificar” o sistema a partir de conteúdos previamente definidos.

Assim, fica mais operacional controlar os profissionais, para que cumpram o roteiro, série a série, dos conteúdos prescritos. Se a avaliação for conferir quem cumpriu a BNCC, série a série, estamos em caminho perigoso. Vale lembrar os Manifestos de 32 e 59: unidade na diversidade. Sobrou a unidade.”

Queridos netos, vou terminando mais uma cartinha. Mas, antes que me esqueça, cá vai mais uma das perguntas que, só na década de trinta tiveram direito a resposta:

Por que seria que, nos idos de vinte, tendo lido os autores de três (não dois) manifestos, depois de celebrarem Anísio e Darcy em livro, em congressos e na Internet, acadêmicos produtores de teses sobre os paradigmas da aprendizagem e da comunicação não praticassem Anísio e Darcy? Por que reproduziam instrucionismo, nas suas… salas de aula?