Três Pontes, 2 de dezembro de 2042

Vinte anos atrás, uma mãe preocupada pedia ajuda:

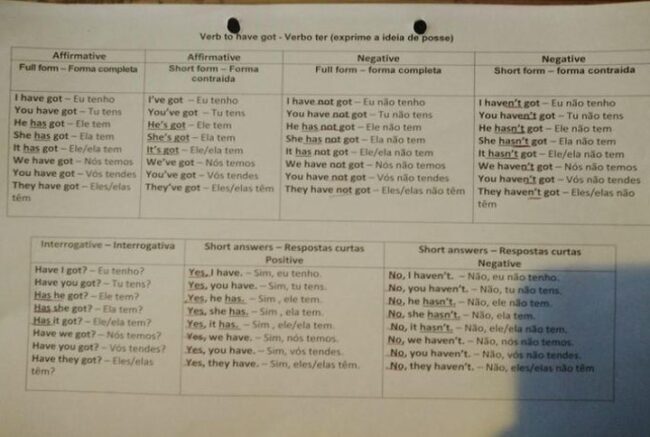

“5º ano, trabalho de casa de inglês: copiar esta ficha 10 vezes. Isto é habitual?

O que posso fazer como mãe? O meu filho tem muita dificuldade na escrita, além de dificuldade em executar tarefas que não fazem o mínimo sentido, sem qualquer interesse, e vindas de uma professora que não criou qualquer ligação positiva com ele. É tudo à base de ameaças e gritos. Inclusivamente, ontem, obrigou a turma quase toda a ficar durante o intervalo do almoço (depois de almoçarem) na biblioteca a fazer esta tal cópia.

Para ele, na melhor das hipóteses, levará 6 a 7h a completar esta completa estupidez. Lamento se ofendo alguém, mas sei que este tipo de abordagem é totalmente inútil e contraproducente, pelo menos com o meu filho, mas acredito que com a maioria das crianças.”

Como eu tinha a mania de fazer perguntas… perguntei:

“Trabalho de casa”? Cadê o “trabalho da escola”? E por quê 10 vezes? Por que não 20? Por que se ameaça e grita?

Aconselhei esse “dador de aulas” a ler uns livrinhos e a aprender a ser professor.

A explicação do caos dos idos de vinte residia, particularmente, numa cultura profissional inculcada nos professores, desde as salas de aula da escola básica às salas de aula da universidade.

Para muitos dos improvisados candidatos à docência, o objetivo era apenas o de conseguir um diploma. Promovidos a “dadores de aula”, reproduziam o modelo da ensinagem experienciado enquanto alunos, no tempo das aulas de blá, blá, blá e power point.

Profissionalmente, morriam nos vinte anos. Depois, davam aula, marcavam trabalho para casa, aconselhavam os alunos a procurar “centros de explicações”. Só eram, profissionalmente, enterrados aos sessenta ou setenta.

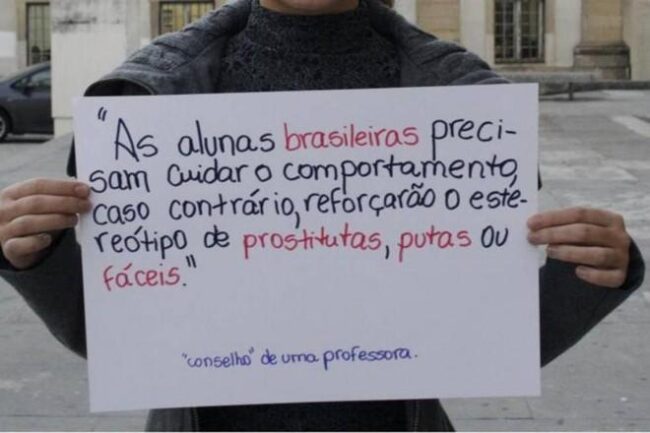

Nunca me cansei de escutar uma das vozes mais lúcidas de quantas a educação deste século pode dispor e beneficiar. O amigo Pedro fazia a radiografia exata das sórdidas práticas pedagógicas dos idos de vinte e de décadas de reprodução de um modelo educacional obsoleto:

“Diante de uma realidade caótica, nosso primeiro gesto é ver nela o que haveria, apesar dos pesares, de familiar, já conhecido; nosso segundo gesto é divisar aí o que se repete, é regular; e nosso terceiro gesto é, se tudo falhar, aplicar uma ordem mental, a que chamamos em geral de “teoria. Entretanto, esta tendência cerebral, que explica pela via da simplificação, não empana a dinâmica evolucionária que claramente “complexifica” suas dinâmicas autopoiéticas.”

Bem fundamentado, o Mestre concluía:

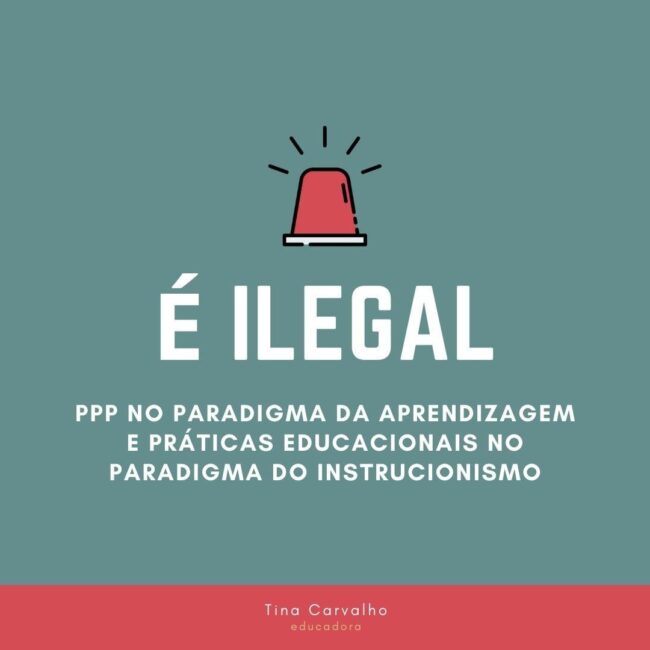

“Aprendizagem quase não existe (…) A miséria educacional atravessa os governos, porque o instrucionismo é a postura padrão, hoje globalizada, também acolhida oficialmente no PISA: o sistema é tipicamente de “ensino”, instrução, baseada na aula copiada para ser copiada, conteudista, tal qual aprecia a escola privada.

Nosso cérebro está preparado pela via evolucionária e social a pesquisar e elaborar, não a escutar aula, muito menos faria sentido submeter uma criança a ter de escutar um professor por 50 minutos. Quer que o aluno aprenda? Não dê aula. Faça-o pesquisar e elaborar, constantemente. Estas atividades são autopoiéticas, reconstrutivas, de dentro para fora, constroem a autonomia, propõem autoria. O cérebro humano está preparado para elas e as exerce maravilhosamente.”

Pedro era a exceção na academia, porque era corajoso e coerente. O discurso exato e contundente desse mestre insigne não sofria contestação. Mas, por que seria que ninguém escutava?

E, já agora, o que seria aquele “5º ano” de que a preocupada mãe falava?